« Bonae litterae reddunt homines » (« Les bonnes lettres rendent les hommes humains ») écrit Érasme dans la Querela pacis (La Complainte de la paix) de 1517. Ces « bonnes lettres », parfois alors appelées « lettres humaines » et distinguées des « lettres saintes », expriment un idéal encyclopédique, moral et « anthropologique » voire politique spécifique, avant celui des « Belles-Lettres » qui triomphera à l’Âge classique, bien avant celui des « droits de l’homme » ou de l’« humanitaire » d’aujourd’hui. Celui-ci se fonde sur la triade, cardinale dans l’humanisme historique, du studium (étude), de la charitas (charité et compassion) et de l’unitas hominum (unité et concorde du genre humain).

Cette chronique d'Olivier Guerrier entend mettre en relief certains des contenus, des messages et des auteurs principaux de l'humanisme, comme leurs prolongements dans la culture ultérieure.

De son nom grec Géôrgios Trapézoundios, Georges de Trébizonde doit son patronyme à la ville d’origine de sa famille, l’actuelle Trabzon, située au nord de l'Anatolie, dans le pays du Pont entre la chaîne pontique et la mer Noire, capitale du Royaume de Trébizonde du XIIIe au XVe siècles[1] avant la domination ottomane. Sa famille ayant émigré en Crète, il naît en 1396 dans la capitale de l’île, Candie (nom médiéval d’Héraklion), aux mains des Vénitiens depuis deux siècles, mais où l’on favorise l’apprentissage du latin et de la culture gréco-orthodoxe. C’est dans ce contexte qu’il suit, dans les années 1410, l’enseignement du protopape[2] de Candie, Jean Siméonakis. Quoique, selon ses biographes[3], sa vie soit encore entourée d’obscurité, elle oscille entre en particulier la Crète et, en Italie, Venise, Vicence et Rome. Invité à poursuivre son éducation à Venise à 1416, il sert dans un premier temps de secrétaire à Francesco Barbaro (v. 1390-1454), Gouverneur de Vérone, au service de la République vénitienne, et disciple de Manuel Chrysoloras, tout en assistant aux cours de Guarino Guarini ou Guarino de Vérone (1374-1460), ce avant d’obtenir en 1420 la chaire publique de latin à Vicence, puis celle de grec à Venise. Un retour à Candie, de 1422 à 1426, se solde, après en particulier une disputatio[4] publique contre le byzantin Jean Argyropoulos (v. 1395-1487) qui tourne à l’avantage de ce dernier, par le désaveu de sa patrie, au bénéfice de Vicence, où il se convertit au catholicisme, ce qui sème le trouble dans sa famille de clercs orthodoxes. Néanmoins, Georges de Trébizonde va dans les années 1430 briguer des postes de chancelier proposés par Venise, dont il est devenu citoyen en 1420, à Réthymnon, La Canée et encore Candie, pour finir par être désigné pronotaire apostolique à Rome en 1440. Entre cette date et celle de sa mort en 1473 dans cette dernière ville, il connaîtra un exil à la cour de Naples, sous la protection d’Alphonse V d’Aragon (1396-1458). Il fera également en 1465 un voyage à Constantinople, devenue Ottomane, pour y rencontrer le sultan Mehmed II (1432-1481) - qu’il invitait dès 1453 à l’union religieuse entre musulmans et chrétiens dans un traité[5], avant de plaider cette concorde au Concile de Florence (1458-1459) -, et le convertir au christianisme. Cela étant, durant la traversée de retour, il célèbrera le monarque turc, ce pour quoi il encourra les foudres de Jean Bessarion de Nicée (1403-1472), Cardinal depuis 1439 et Patriarche latin de Constantinople depuis 1463, ainsi qu’un emprisonnement de quatre mois ordonné par le Pape Paul II (1417-1471).

André Thevet, Pourtraits et vies des hommes illustres, Paris, chez la veuve Kervert, 1584, Livre II, f°99.

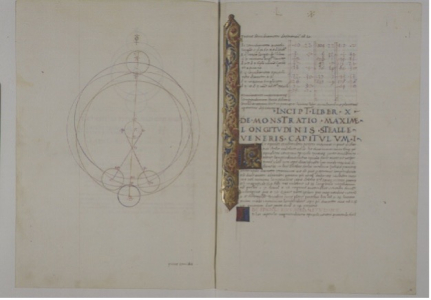

À cette existence quelque peu tumultueuse, attentive à des confessions religieuses diverses, correspond une œuvre dont la variété est célébrée en 1584 par André Thevet dans ses Pourtraits et vies des hommes illustres, qui admire chez l’auteur « l’excellence et rareté de son savoir, qu’il a bien fait paraître tant par ses doctes et excellents écrits qu’il a mis en lumière, en Rhétorique, Dialectique, Philosophie, Astrologie et Théologie, que par la profession qu’il fit au collège de Rome […] où fort longtemps il régentait en l’art tant Oratoire que Poétique » (f° 99-100). De fait, on peut d’abord relever la traduction en latin en 1428 de l’Almageste de Claude Ptolémée (100-168)[6], qui renouvelle celle effectuée au siècle précédent à partir d’une version arabe corrompue, et qui va influencer profondément le développement des mathématiques et de l’astronomie. Cependant, l’ouvrage, placé sous le patronage du pape Nicolas V (1397-1455), est flanqué d’un commentaire, lui si fortement critiqué que ledit pape refuse de dédicacer le tout. Ensuite, Georges de Trébizonde, farouche partisan d’Aristote, procure en 1458 une Comparatio Aristotelis et Platonis, pamphlet amer contre le platonisme, alors très en vogue, qui lui vaut en 1469 une riposte du Cardinal Bessarion à nouveau, le In Calumniatorem Platonis (Contre les calomniateurs de Platon), et, selon Thevet toujours, des vers inscrits sur sa tombe « où il est taxé de la trop grande animosité, qu’il avait à l’encontre de Platon » (Ibid., f°100). Due à son ambition, son goût de la controverse, mais également ses traductions d’écrivains grecs (Platon, Aristote, les Pères de l’Église) parfois expéditives, sa réputation sulfureuse est toutefois rehaussée par ses derniers travaux, une grammaire latine en 1471 modernisant les Institutiones grammaticae de l’ancien grammairien grec Priscien de Césarée (v. 470- ?), ainsi que les Rhetoricum libri V (1472), synthèse composée dans sa jeunesse, de la Rhétorique à Herennius, attribuée à Cicéron depuis saint Jérôme (v. 347-420), et de l’œuvre du rhétoricien grec Hermogène de Tarse (fin IIe siècle-début IIIe siècle), qu’il contribue alors à faire redécouvrir.

Le bibliographe et théologien allemand de la fin du XVIIe siècle Johann Albert Fabricius (1668-1736), a regroupé les travaux de Georges de Trébizonde dans sa Bibliotheca Graeca (1705-1728), soit ses traductions du grec au latin, ses essais en grec (de théologie essentiellement) et ses traités de grammaire et de rhétorique, héritage d’un exilé qui, en portant les fragments de Byzance et du monde grec en Occident, a contribué à l’avènement de la Renaissance italienne.

[1] Il y eut du reste un Georges Ier de Trébizonde ou Georges Ier Grand Comnène, né après 1254, mort vers 1284, empereur de Trébizonde de mars 1267 à juin 1280.

[2] Prêtre de haut rang dans l’Église orthodoxe.

[3] Voir ainsi de John Monfasani, George of Trebizond: A Biography and a Study of His Rhetoric and Logic, Leiden, Brill, 1976.

[4] Pour une définition succincte, voir notre chronique « Les genres de l'humanisme : La Déclamation ».

[5] Voir De la vérité de la foi des chrétiens / Georges de Trébizonde, texte grec, traduction française et notes d’Adel Th. Khoury, Altenberge, CIS-Verlag, 1987.

[6] Œuvre qui propose une théorie géométrique pour décrire les mouvements du Soleil, de la Lune et des planètes, ainsi qu'un catalogue des étoiles.

Dans la même chronique

Les Bonnes Lettres – L’humanisme italien : Jérôme Cardan

Dernières chroniques