« Bonae litterae reddunt homines » (« Les bonnes lettres rendent les hommes humains ») écrit Érasme dans la Querela pacis (La Complainte de la paix) de 1517. Ces « bonnes lettres », parfois alors appelées « lettres humaines » et distinguées des « lettres saintes », expriment un idéal encyclopédique, moral et « anthropologique » voire politique spécifique, avant celui des « Belles-Lettres » qui triomphera à l’Âge classique, bien avant celui des « droits de l’homme » ou de l’« humanitaire » d’aujourd’hui. Celui-ci se fonde sur la triade, cardinale dans l’humanisme historique, du studium (étude), de la charitas (charité et compassion) et de l’unitas hominum (unité et concorde du genre humain).

Cette chronique d'Olivier Guerrier entend mettre en relief certains des contenus, des messages et des auteurs principaux de l'humanisme, comme leurs prolongements dans la culture ultérieure.

Médecin, mathématicien, philosophe, astrologue, interprète des songes, Jérôme Cardan est représentatif du savoir « polymathe » inhérent à l’humanisme européen. Ses centres d’intérêt éclectiques, parfois subversifs, doublés en outre d’une existence aux nombreux rebondissements, en font presque un personnage de fiction, et on n’est alors pas surpris qu’une biographie confinant parfois au roman ait pu lui être consacrée au XXe siècle[1].

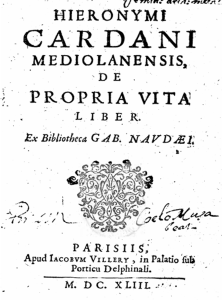

Il est d’autant plus opportun de retracer les principales étapes de la vie de Cardan que ces dernières ont été l’objet de narrations mêlées de réflexions sur soi parmi les 54 chapitres de l’autobiographie intellectuelle de l’auteur, le De vita propria[2]. Rédigé en latin en ses ultimes années (1575-76), ce premier récit de soi occidental à ne pas être une confession, avec la Vita en italien (composée entre 1558 et 1567, et éditée en 1728) du sculpteur Benvenuto Cellini (1500-1571), est sans doute présent à l’esprit de Rousseau, lorsque, dans le Préambule à ses propres Confessions (1773) conservé dans le manuscrit de Neuchâtel (1764), il établit un parallèle entre Cardan et Montaigne, tout en se montrant néanmoins sévère sur l’ensemble de l’œuvre du penseur italien[3].

Né à Pavie en 1501 d’une union illégitime, après que sa mère a tenté d’avorter de lui, ce dernier est d’abord éduqué par son père Fazio, médecin et juriste milanais, qui lui enseigne les « rudiments de l’arithmétique » (« arithmetica rudimenta »), les « connaissances occultes » (« arcana »), l’astrologie arabe (« arabica astrologia »), et les six premiers livres d’Euclide (« primo sex Euclidis libros »)[4]. Plus tard, en 1524, il devient Recteur de l’université de sa ville natale, où il a commencé ses études de médecine, qu’il poursuit à l’université de Padoue, dont il devient docteur un an après, pour obtenir une chaire de mathématique à Milan en 1534, avant d’être en 1539 nommé membre du Collège des médecins de la cité et d’y enseigner la médecine, ce qu’il fait encore ensuite à Pavie, Padoue et Bologne, grâce là à une intervention du Cardinal Charles Borromée (1538-1584), jusqu’en 1570, tout cela entre des voyages en Écosse, en Angleterre et en France.

Dans l’intervalle, sa mélancolie quasi congénitale est alimentée par son impuissance, laquelle se dissipe toutefois après dix ans d’abstinence. Il se marie donc, mais est de nouveau rattrapé par le malheur, avec ses trois enfants[5] : tandis que sa fille reste sans enfant, son fils cadet, vagabond, joueur, vénal et voleur, ne lui apporte que tristesse. Le comble est cependant atteint avec l’aîné, médecin comme lui, son préféré, accusé d’avoir tenté d’empoisonner son épouse, et condamné en 1560 à la décapitation, laquelle aura lieu sous les yeux de son père, ce dont celui-ci ne se remettra jamais vraiment.

Est-ce pour cela que Cardan, ténébreux et irascible, est sans cesse assailli de rêves, au point que ses contemporains comme la postérité pourront souvent voir en lui une sorte de « fou » ? En tout cas, il manifeste un goût prononcé pour la magie naturelle, l’astrologie, l’interprétation des songes[6] sur laquelle il écrit en 1562 un opuscule spécifique, le Synesiorum somniorum omnis generis insomnia explicantes libri quattuor (1562), « l’aptitude à prédire » (« praecognoscendi vis »), selon l’expression du titre du chapitre XLII du De vita propria, et il prétend enfin être flanqué d’un génie familier, à la manière de Socrate dans l’Antiquité[7]. Cela peut aller jusqu’à la provocation à l’égard des autorités. En 1552, il avait réalisé, dans son Commentariorum in Ptolemaeum de Astrorum judiciis libri IV, un horoscope du Christ, que ressortent en 1570 ses adversaires, ce qui lui vaut d’être arrêté pour hérésie par l’Inquisition. Un an plus tard, celle-ci lui reprochera encore d’avoir tenu le dogme de l’immortalité pour préjudiciable dans son De animi immortalitate (1545) et d’avoir douté des miracles dans son De rerum varietate (1557).

La production de Cardan, mû de son propre aveu « par le seul amour des [bonnes] lettres » (« bonarum litterarum tantum amore »)[8], est encyclopédique et presque inépuisable – le juriste André Alciat (1492-1550) l’appelait « l’homme des inventions » (« vir inventionum »)[9] –, et il n’est que de parcourir son De libris propriis de 1554, ainsi que la liste qu’il dresse de ses livres dans le chapitre xlv de son autobiographie pour s’en convaincre[10]. On y compte entre autres, et en plus de ceux déjà mentionnés, l’Ars Magna (1545), traité sur les équations du troisième degré, qui au XIXe siècle deviendront les nombres complexes, et qui sont à l’origine en 1548 d’une querelle avec le mathématicien Niccolò Fontana Tartaglia (1499-1557), lequel l’accuse de plagiat ; le De subtilitate de 1550 – que viendra compléter le De rerum varietate – qui affirme la transformation des espèces, ose également considérer les trois religions monothéistes comme égales, en plus de contenir la description de la suspension à cardan, système mécanique permettant le gyroscope libre, qui donnera naissance au joint de Cardan, ancêtre du joint de transmission. ; le Liber de ludo aleae, achevé vers 1564 mais seulement publié en 1663, sur les jeux de hasard, et qui le premier expose sur le calcul des probabilités.

Du vivant de son auteur, jusqu’en 1576, l’œuvre de Cardan avait donc rencontré des critiques, dont une des plus célèbres reste celle du poète et poéticien Jules-César Scaliger (1484-1558) dans ses Exoticarum exercitationum liber XV (1557), lequel prétend, à tort donc, avoir fait mourir son confrère par ses attaques. Mais la réception la plus intéressante de ce dernier, avant celle par Rousseau puis par le XIXe siècle[11], est celle des « libertins érudits » du XVIIe siècle. Avant que le médecin et helléniste Charles Spon (1609-1684) n’édite pour la première fois à Lyon en 1663 les œuvres complètes du savant, avant que Pierre Bayle (1647-1706) ne lui consacre une entrée dans son Dictionnaire historique et critique de 1697[12], Gabriel Naudé (1600-1653) procurait en 1642 la première édition du De propria vita liber, avec une introduction, le De Cardano judicium. Ce grand promoteur de la pensée italienne de la Renaissance[13] contribuait ainsi à la survivance de l’humanisme érudit et critique en plein xviie siècle français catholique, ce qui nous invite à concevoir l’histoire de la libre pensée et de l’athéisme comme européenne[14], tout comme à réviser les découpages et les scansions qui caractérisent en particulier notre histoire littéraire nationale.

[1] J. Lucas-Dubreton, Le monde enchanté de la Renaissance – Jérôme Cardan l’halluciné, Paris, Librairie Arthème Fayard, 1954.

[2] Voir entre autres C. Trotot, « Le De propria vita de Cardan, autobiographie d’un savant de la Renaissance », Savoirs et savants dans la littérature (Moyen Âge-XXe siècle), P. Alexandre-Bergues et J.-Y. Guérin (éds), Paris, Classiques Garnier, 2010, coll. « Rencontres », p. 69-88. Et, sur l’importance du modèle et de l’imaginaire livresques dans la construction de cette autobiographie, de G. Holtz, « Le De propria vita de Cardan : l’imaginaire du livre dans la construction d’une autobiographie intellectuelle », L’écriture de soi à la Renaissance, P.-V. Desarbres, V. Ferrer et A. Tarrête (dir.), Cahiers Saulnier 41, Paris, Sorbonne Université Presses, 2024, p. 97-112.

[3] « Un homme plus vain que Montaigne mais plus sincère est Cardan. Malheureusement ce même Cardan est si fou qu’on ne peut tirer aucune instruction de ses rêveries. D’ailleurs qui voudrait aller pêcher de si rares instructions dans dix tomes in folio d’extravagances », J.-J. Rousseau, Préambule des Confessions dans le manuscrit de Neuchâtel (ms. R. 17), Œuvres complètes, i, éd. M. Raymond et B. Gagnebin, avec la collaboration de R. Osmont, Paris, Gallimard, 1959, Bibliothèque de la Pléiade, p. 1150.

[4] J. Cardan, Le livre de ma vie – De vita propria, chap. XXXIV, éd. et trad. de J.-Y. Boriaud, Paris, Les Belles Lettres, 2020, « Les Classiques de l’humanisme », p. 188-189.

[5] Voir ibid., chap. XXVI, p. 126-129.

[6] Voir le chapitre XXXVII, « Quelques privilèges naturels merveilleux, parmi lesquels les songes » (« Proprietates quaedam naturales mirificae, inter quas somnias »), ibid., p. 194-209.

[7] Voir le chapitre XLVII, « Mon génie » (« Spiritus »), ibid., p. 310-319.

[8] Ibid., chapitre XIV, p. 84-85. Nous rectifions la traduction de cette expression, conforme au titre de notre chronique d’ensemble.

[9] Ibid., chapitre XLVIII, p. 328-329.

[10] « Les livres que j’ai écrits. Quand, pourquoi, dans quelles circonstances » (« Libri a me conscripti. Quo tempore, cur, quid acciderit »), chapitre XLV, ibid., p. 282-305.

[11] Voir É. Wolf, « Les lecteurs de Jérôme Cardan : quelques éléments pour servir à l’histoire de la réception de son œuvre », Nouvelle Revue du XVIe Siècle, 1991, Vol. 9 (1991), p. 91-107.

[12] Dictionnaire historique et critique de Monsieur Bayle, Rotterdam, Reiner Leers, 1697, Tome premier, Première partie A-B, p. 761-767.

[13] Voir ainsi entre autres T. Cerbu, « Naudé as editor of Cardano », M. Baldi et G. Canziani (éds), Girolamo Cardano. Le opere, le fonti, la vita, Milan, Francoangeli, 1999, p. 363-375.

[14] Voir Sources antiques de l’irréligion moderne : le relais italien (XVe - XVIIe siècles), D. Foucault et J.-P. Cavaillé (eds), Collection de l’E.C.R.I.T., n°6, Toulouse, Presses universitaires du Midi, 2001.

Dans la même chronique

Dernières chroniques

Albums – Moi, Cléopâtre, dernière reine d'Égypte

![De subtilitate, Bâle, 1554 [1550]](/sites/default/files/styles/media_wysiwyg/public/2025-09/Cardan1.png?itok=ymvXQts_)