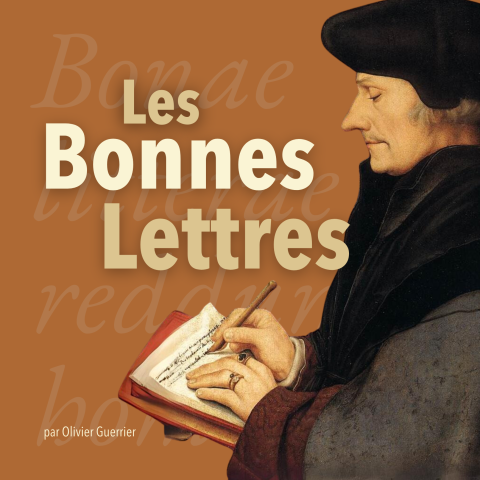

« Bonae litterae reddunt homines » (« Les bonnes lettres rendent les hommes humains ») écrit Érasme dans la Querela pacis (La Complainte de la paix) de 1517. Ces « bonnes lettres », parfois alors appelées « lettres humaines » et distinguées des « lettres saintes », expriment un idéal encyclopédique, moral et « anthropologique » voire politique spécifique, avant celui des « Belles-Lettres » qui triomphera à l’Âge classique, bien avant celui des « droits de l’homme » ou de l’« humanitaire » d’aujourd’hui. Celui-ci se fonde sur la triade, cardinale dans l’humanisme historique, du studium (étude), de la charitas (charité et compassion) et de l’unitas hominum (unité et concorde du genre humain).

Cette chronique d'Olivier Guerrier entend mettre en relief certains des contenus, des messages et des auteurs principaux de l'humanisme, comme leurs prolongements dans la culture ultérieure.

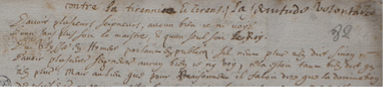

La mise au programme des classes de Premières des lycées, pour trois ans, sous un chapeau « La littérature d’idées du XVIe siècle au XVIIIe siècle », du Discours de la servitude volontaire d’Étienne de La Boétie (1530-1563) comme texte possible à étudier, motive cette question, dont l’expression entre guillemets qui y figure suggère d’emblée la difficulté. En effet, « politique » comme « littérature » posent problème en tant qu’espaces disciplinaires constitués à la Renaissance.

Bien que la réflexion sur la πόλις existe depuis l’Antiquité, avec entre autres des œuvres telles que La République, Le Politique et Les Lois de Platon, puis La Politique, ou Questions politiques, d’Aristote, la « science politique », qui n’apparaît vraiment en réalité qu’au XIXe siècle, n’est encore qu’un objet en constitution. Dans la παιδεία (corpus des connaissances fondamentales dont devait disposer un bon citoyen dans la Grèce antique) que les humanistes héritent de l’Antiquité, et dont sont notamment pour eux un creuset privilégié les Moralia de Plutarque (vers 44-125) – qui comprennent du reste les traités Πολιτικὰ παραγγέλματα (Préceptes politiques) et Περὶ μοναρχίας καὶ δημοκρατίας καὶ ολιγαρχίας (Sur la monarchie, la démocratie et l'oligarchie)[1]–, la « philosophie » se ramifie en philosophia naturalis et en philosophia moralis, celle-ci pouvant juste toucher aux questions de la Cité. En outre, ces dernières voisinent avec la Théologie, puisque, dans la civilisation chrétienne, le Pouvoir temporel s’articule toujours au Pouvoir spirituel. Au demeurant, sur le terrain de la spéculation, la fin du Moyen Âge a été marquée par des tentatives de définition d’un domaine autonome touchant aux affaires publiques : c’est le cas dans l’œuvre de Marsile de Padoue (vers 1275-vers 1342), qui entreprend une forme de laïcisation du débat et tente de penser le « corps de l’état » par analogie avec la médecine, ce dont se souviendra en particulier Machiavel[2].

Justement, une vaste production sur le sujet caractérise la Renaissance, l’une des orientations cardinales de l’humanisme étant rappelons-le l’unitas hominum. Les genres en sont divers, et parfois mêlés : « miroirs du Prince », selon la tradition ouverte par La Cyropédie de Xénophon (vers 430-vers 355), tels que De l’institution du Prince de Guillaume Budé (1519)[3] ou L'Éducation du prince chrétien d’Érasme (1516)[4], souvent présentée comme un repoussoir au Prince du même Machiavel, composé en 1513 mais imprimé seulement en 1532 ; fictions, à la manière de L’utopie de Thomas More (1516) ; « discours », comme une autre œuvre célèbre de Machiavel, les Discours sur la première décade de Tite-Live (1531), mais également le texte de La Boétie[5], et, après lui, en alexandrins, le Discours sur les misères de ce temps de Ronsard (1562), lequel sera encore suivi, au moment des guerres de religion en France, de nombreux textes, eux plutôt en prose, désignés par cette étiquette titulaire ; traités, enfin, plus systématiques, dont les Six livres de la République (1576) de Jean Bodin constituent une bonne illustration.

More, Utopia, Louvain, 1516

Si « littérature » il y a ici, c’est avant tout en un sens extensif, celui de la res literaria, de la chose écrite. Point d’acception moderne du terme en effet à l’époque des Bonae literae – pas davantage qu’à la suivante, celle des Belles Lettres. Pour autant, il n’est pas interdit de pratiquer une forme d’anachronisme contrôlé, en se demandant ce qui peut relever, dans cet ensemble, de la « littérature » envisagée selon les paramètres d’aujourd’hui, l’absence de désignation et de légitimation ne signifiant pas en outre que la chose n’existe pas alors.

Si la fiction du point de vue intellectuel ou l’écriture en vers du point de vue formel peuvent apparaître comme des critères possibles de « littérarité », la plupart des textes qui ne mobilisent ni l’une ni l’autre offrent une résistance à cet égard. Inscrits donc dans la turbulence de la philosophia moralis antique, côtoyant le droit et l’histoire, ils déploient toutefois généralement les procédés de la rhétorique – ce qui les fait appartenir à cet « âge de l’éloquence » étudié par Marc Fumaroli[6]–, procédés qu’un examen « littéraire » devra commencer à identifier, ce jusque dans les aspects les plus insolites qu’ils peuvent prendre en ces circonstances (l’œuvre de La Boétie, proche de la « déclamation » – voir la Chronique qui lui est consacrée – étant remarquable à ce titre). Mais on pourra être particulièrement attentifs aussi à ce qui dans ce corpus ressortit à l’elocutio, et encore plus précisément en cette dernière aux « figures de style » et à toutes les formes de « coloration » du propos (dans le cadre des textes satiriques ou polémiques par exemple), soit à cette « rhétorique restreinte » dont a parlé Gérard Genette pour caractériser le passage de la rhétorique à la littérature dans sa signification moderne[7]. Enfin, en identifiant les ouvrages qui confèrent un rôle au lecteur, « idéal » ou « réel », soit qui jouent aussi sur le plan de leur destination et réception, on mettra en lumière ce qui est une des spécificités essentielles du texte « littéraire ».

Ce ne sont là que quelques propositions, mais qui doivent permettre d’isoler les œuvres ou les extraits qui, parce qu’on peut aujourd’hui les aborder à bon droit dans les classes de Français de l’enseignement secondaire, ainsi que dans les cursus universitaires de Lettres, sont les témoins d’un territoire encore en constitution au temps de la Renaissance.

Olivier Guerrier

[1] Voir Plutarque, Œuvres morales. Tome XI, 2e partie - Traités 52 et 53, Textes établis et traduits par Jean-Claude Carrière et Marcel Cuvigny, Paris, Les Belles Lettres, 1984, CUF.

[2] Voir Laurent Gerbier, « Les viscères de la cité. Origines et fonctions de l’analogie entre médecine et politique chez Machiavel », dans J. Vons (éd.), Pratique & pensée médicales à la Renaissance, actes du 51e Colloque international d’études humanistes, Paris, BIUM-De Boccard, 2009, p. 287-301 ; Didier Ottaviani, La Naissance de la science politique - Autour de Marsile de Padoue, Paris, Classiques Garnier, 2018.

[3] Voir la chronique Les amis de Guillaume Budé - De l’institution du prince de Guillaume Budé.

[4] Voir Érasme, L’éducation du prince chrétien, Introduction de Jean-Christophe Saladin, traduction d’Anne-Marie Greminger, Paris, Les Belles Lettres, 2016, coll. « Le Miroir des humanistes ».

[5] L’appellation générique est due à Montaigne, dès la première version, en 1580, du chapitre « De l’amitié » (I.28) de ses Essais.

[6] Marc Fumaroli, L'Age de l'éloquence : Rhétorique et « res literaria » de la Renaissance au seuil de l'époque classique, Genève, Droz, 1980.

[7] Gérard Genette, « La rhétorique restreinte », Figures III, Paris, Le Seuil, 1972, coll. « Poétique », p. 21-40.

Dans la même chronique

Les Bonnes Lettres – L’humanisme italien : Jérôme Cardan

Dernières chroniques

Grand écart – Moi et les autres