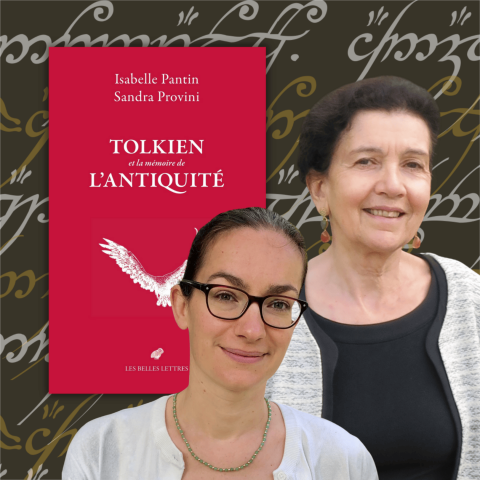

Si l’on associe volontiers l’univers de J. R. R. Tolkien aux mythes nordiques et aux légendes médiévales, on oublie souvent combien son œuvre s’enracine aussi dans la culture gréco-latine. Dans Tolkien et la mémoire de l’Antiquité (Les Belles Lettres, 2025), Isabelle Pantin et Sandra Provini explorent la présence souterraine du latin et du grec en Terre du Milieu, de la formation intellectuelle de Tolkien à la profondeur mythique de son imaginaire. À l’occasion de la parution de leur ouvrage, elles nous accordent un entretien exclusif pour revenir sur la genèse du projet, sur la place de l’Antiquité dans l’univers tolkienien et sur la vitalité de son héritage.

La Vie des Classiques : Pour commencer, comment vous présenteriez-vous en quelques mots ?

Isabelle Pantin et Sandra Provini : Nous sommes deux universitaires spécialistes de la littérature du XVIe siècle. Nos recherches, qui portent sur la Renaissance, mais pas seulement, nous mettent souvent en contact avec les œuvres de l’Antiquité grecque et latine, qui sont relues et commentées par les humanistes, et les inspirent dans leurs propres écrits. En lisant Tolkien, le plus souvent présenté comme médiévaliste, nous ressentons un sentiment de familiarité : nous retrouvons dans ses créations une forme de dialogue avec les œuvres grecques et latines, dans une relation très libre comme chez les humanistes.

L.V.D.C. : Quels sont les êtres, de chair ou de papier, qui ont rythmé et déterminé votre parcours intellectuel ?

I.P. et S.P. : Il serait impossible de citer toutes les personnes, tous les auteurs et les personnages qui ont nourri d’une manière ou d’une autre notre parcours, mais nous tenons toutes deux à rendre hommage à nos directeurs de thèse. Nous avons eu la chance d’être formées par des chercheurs – Jean Céard pour Isabelle, Perrine Galand et Jean Vignes pour Sandra – qui favorisaient la curiosité intellectuelle, l’ouverture entre les disciplines, et nous ont encouragées à explorer des terrains en correspondance avec notre champ d’étude premier, sans craindre de regarder au-dessus de la clôture, à nous engager sur des chemins non frayés plutôt que de labourer soigneusement notre seul pré carré.

L.V.D.C. : Vous rappelez-vous du premier texte latin et/ou grec que vous avez lu et/ou traduit ? Quelle a été votre réaction ?

I.P. et S.P. : Le premier texte antique, lu dans l’enfance, dans une version traduite, abrégée, a été pour nous deux l’Odyssée, lue comme un roman d’aventure. Pour Isabelle, c’est la littérature grecque, surtout le théâtre, qui a été la première grande découverte en langue originale, au lycée ; le goût pour la littérature latine est venu plus tard, par la lecture des Odes d’Horace. Pour Sandra, c’est la poésie de Virgile, puis celle d’Ovide, qui a représenté une révélation, celle du latin comme une magnifique langue poétique, à l’origine du choix de son domaine de recherche.

L.V.D.C. : Vous publiez, aux éditions Les Belles Lettres, Tolkien et la mémoire de l’Antiquité : comment est né ce projet et comment s’inscrit-il dans vos recherches ?

I.P. et S.P. : Ce projet est né d’une invitation au Festival des langues anciennes de Versailles, en avril 2021. Une après-midi devait y être consacrée à Tolkien, et Vincent Ferré avait suggéré nos noms pour deux conférences, et finalement, à cause du confinement, nous avons dialogué toutes les deux en visioconférence, stimulées par les questions d’Olivier Pascal Moussellard. Quelques jours plus tard, Nicolas Filicic nous a proposé d’écrire un livre à partir de cette conférence à deux voix. Ce projet était cohérent avec nos recherches antérieures – Isabelle avait déjà publié un livre sur Tolkien, Tolkien et ses légendes (CNRS, 2013), et Sandra un collectif sur L’Antiquité dans l’imaginaire contemporain, auquel Isabelle avait contribué (Classiques Garnier, 2014) – et nous avions envie de prolonger la réflexion amorcée au Festival.

L.V.D.C. : Pourquoi l’écrire à quatre mains ? Comment vous êtes-vous réparti les tâches ?

I.P. et S.P. : Il s’agissait de poursuivre le dialogue entamé lors du Festival des langues anciennes. Nous avons réfléchi ensemble au plan du livre et nous nous sommes réparti la première rédaction des chapitres, en fonction des goûts et des spécialités de chacune. Nous nous sommes ensuite lues mutuellement, une fois chaque chapitre rédigé, nous avons beaucoup discuté, et les chapitres ont fait plusieurs navettes entre nous pour aboutir à un livre que nous signons toutes deux dans son intégralité.

L.V.D.C. : Qu’est-ce qui vous plaît, vous fascine ou vous intéresse chez Tolkien, en dehors de l’Antiquité ? Est-ce que vous êtes des « fans » de Tolkien ?

I.P. et S.P. : Toutes deux, nous avons aimé d’emblée dans l’œuvre de Tolkien, ses descriptions de la nature, la manière dont il nous fait entrer dans un paysage qui se déploie lentement sous nos yeux ; et le sentiment de profondeur que procure la traversée de différentes strates temporelles, en particulier dans les nombreux poèmes qui coupent la linéarité du récit et nous font voyager dans le temps, comme dans l’espace.

Sommes-nous des « fans » ? Sandra est une lectrice de Tolkien depuis le collège, et toute son adolescence, elle a lu et relu Le Seigneur des Anneaux, parfois posé sur ses genoux en cours de maths, avant de le lire à ses enfants – elle peut donc se qualifier de « fan », ou peut-être d’« acafan », pour emprunter un néologisme popularisé par le chercheur Henry Jenkins dans le domaine des études culturelles, pour désigner les universitaires qui sont aussi « fans » de leur objet d’étude. Isabelle, d’une génération antérieure, était jeune adulte quand elle a découvert Tolkien, et malgré son amour de ses livres, elle a longtemps résisté à l’idée d’être une « fan ». Elle y voyait l’idée d’un attachement exclusif et « isolant » (alors que pour elle, l’œuvre de Tolkien dialogue avec de multiples romans et poèmes), et, bien pire, d’un culte fétichiste exploité commercialement. Mais en écrivant son premier livre et en côtoyant des fans, elle a révisé son jugement : il n’existe pas de frontière entre les fans de Tolkien et les chercheurs : une association comme Tolkiendil associe amour du texte et exigence philologique.

L.V.D.C. : D’emblée vous insistez sur l’éducation classique de Tolkien et notamment sur ses notes en latin qui lui ont permis d’obtenir une bourse de financement pour une prestigieuse université : est-ce à dire que si Tolkien n’avait pas fait de latin son œuvre n’aurait pas existé ?

I.P. et S.P. : Le latin, appris par sa mère et à l’église, fait partie de la couche la plus profonde de la mémoire de Tolkien, avant même l’éducation classique qu’il a reçue dans le cursus scolaire. La variété des œuvres et des langues qu’il maîtrisait a indéniablement nourri l’écriture de son œuvre, et l’héritage antique – latin et grec – en est un élément irremplaçable. Tolkien est de ces écrivains « arche de Noé » dont l’œuvre transporte une considérable mémoire culturelle, dont une grande part vient de l’Antiquité. L’imaginer « sans latin » est difficile : élevé en Angleterre à l’aube du XXe siècle, s’il n’avait pas fait de latin, il serait difficilement devenu le créateur qu’il a été.

L.V.D.C. : En quoi l’Antiquité est-elle plus qu’une culture commune pour Tolkien, mais une racine vitale ?

I.P. et S.P. : On vient de le dire, l’Antiquité fait partie de la mémoire profonde de Tolkien : il a eu dans son enfance un rapport intime avec le latin, qui fait presque pour lui figure de langue maternelle. Elle n’est donc pas un vernis dans son œuvre, un agrément de surface. C’est le contraire : il n’a même pas besoin de la désigner, d’y faire référence. Créateur intuitif, il a écrit son œuvre à partir de ce qui était vivant en lui.

L.V.D.C. : Allons plus loin : peut-on comprendre Tolkien SANS l’Antiquité ? Lui-même en avait-il conscience ?

I.P. et S.P. : Beaucoup de lecteurs de Tolkien n’ont pas de bagage classique ; ils n’en ont pas besoin pour apprécier son œuvre. Est-il nécessaire, par exemple, de reconnaître l’histoire d’Orphée et Eurydice dans celle de Beren et Lúthien pour en être touché ? Mais leur lecture les met dans une certaine mesure en contact avec l’Antiquité grecque et latine, sans qu’ils en aient généralement conscience. En revanche, Tolkien avait parfaitement conscience du rôle de l’Antiquité dans son processus créatif ; il l’évoque dans ses lettres, et s’en amuse, dans de fréquents clins d’œil à ses correspondants.

L.V.D.C. : Tolkien, philologue, est célèbre pour avoir inventé des langues : celles-ci ont elles des similarités avec le grec et le latin ?

I.P. et S.P. : Oui, le grec et le latin sont deux des trois langues à la base du quenya ou haut-elfique, avec le finnois. Tolkien appréciait le grec pour ses qualités musicales, celles d’une langue miroitante, cliquetante, un peu exotique aussi, alors que le latin était pour lui la langue familière, la langue socle. Il lui fournit des bases morphologiques et phonétiques pour le quenya, mais aussi un modèle de grande langue commune, langue du savoir, du sacré et de la poésie.

L.V.D.C. : Dès qu’on aborde les épopées et les mythes en général, il y a des invariants qui se trouvent partout : un travail identique au vôtre mais dans d’autres aires culturelles a-t-il été mené?

I.P. et S.P. : Oui, des travaux similaires sur les sources celtiques, nordiques, médiévales en général de Tolkien ont déjà été menés. Tolkien est un auteur désormais très bien exploré, la bibliographie des études tolkieniennes est immense. Cependant, la place de l’Antiquité grecque et latine dans son œuvre est un terrain de recherche bien plus récent, où beaucoup reste à explorer — d’où notre livre.

L.V.D.C. : Pour finir par un sourire : si vous étiez un personnage de Tolkien, lequel seriez-vous ?

I.P. et S.P. : C’est une question que nous nous ne nous sommes jamais posée, ni l’une ni l’autre : comme dans les très grands romans, on entre, avec le Seigneur des Anneaux, dans une vision qui est plurielle. C’est sans doute plutôt le narrateur que l’on accompagne, pour goûter toute la qualité symphonique du roman. Quand Isabelle a eu à se trouver un pseudonyme, pour entrer dans l’association Tolkiendil, elle n’a pas pris le nom d’un personnage, mais celui d’un élément du paysage (la seule chaîne de montagnes qui perdure du Premier au Troisième Âge de la Terre du Milieu). Pourtant, quand les enfants de Sandra étaient petits, leurs promenades en forêt se transformaient en jeu de rôle : l’aînée avait féminisé deux personnages de hobbits pour s’attribuer le rôle de Merry et à sa petite sœur, encore en poussette, celui de Pippin, tandis que son frère jouait Frodo, une carte de la Terre du Milieu à la main – un excellent moyen pour que leurs petites jambes franchissent des kilomètres.

Dans la même chronique

Entretien tragique avec Christine Mauduit

Entretien rhétorique avec Stéphane Marchand, Pierre Ponchon et André Rehbinder

Dernières chroniques

Grand écart – Moi et les autres