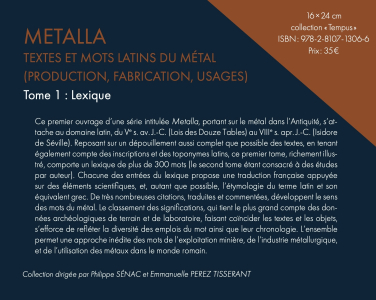

À l’occasion de la publication de l’ouvrage collectif Metalla. Textes et mots latins du métal (production, fabrication, usages). Tome 1 : Lexique dans la collection « Tempus » aux Presses universitaires du Midi, les latinistes Paul François et Valérie Gitton-Ripoll ainsi que l’historien et archéologue Jean-Marie Pailler et l’archéomètre Marie-Pierre Coustures nous font l’honneur d’un entretien exclusif pour nous faire entrer dans les forges de Vulcain, à la découverte des mots du métal.

La Vie des Classiques : Pour commencer, comment vous présenteriez-vous en quelques mots ?

Marie-Pierre Coustures : Je suis Ingénieur d’Études en archéométrie au laboratoire d’archéologie TRACES de l’université Toulouse 2 – Jean Jaurès, spécialiste dans l’étude des métaux, et particulièrement du fer.

Paul François : Je suis Maître de Conférences en langue et littérature latines à l’université de Toulouse 2 – Jean Jaurès, ancien élève de l’École Normale Supérieure (rue d’Ulm), agrégé de Lettres Classiques. Mes travaux portent sur l’historiographie latine, l’édition de textes (Tite-Live XXIX dans la CUF), la paléographie latine, la Rome médio-républicaine.

Valérie Gitton-Ripoll : Je suis Professeur de langue et littérature latines à l’université de Toulouse 2 – Jean Jaurès.

Jean-Marie Pailler : Professeur émérite d’Histoire Ancienne et d’Archéologie à l’université de Toulouse 2. Agrégé de Lettres Classiques. Ancien membre de l’École française de Rome. Responsable du Projet Collectif de Recherche Metalla.

L.V.D.C. : Comment est née votre passion de l’Antiquité ? Un souvenir, un professeur, une lecture marquante ? Comment avez-vous ensuite « entretenu la flamme » ?

M.-P. C. Je suis fille d’enseignants de lettres classiques et d’histoire et j’ai passé ma jeune enfance plongée dans les livres sur les mythologies grecque et romaine ainsi qu’à voir et à revoir les épisodes de la série télévisée et animée Ulysse 31. Je suivais mes parents en vacances à Rome, à Athènes... J’aurais pu faire une overdose, mais j’ai adoré ça. J’ai entretenu ce goût pour l’Antiquité par l’apprentissage du latin jusqu’à l’université. Mes études supérieures en géologie m’ont ensuite éloignée un temps de ce domaine et c’est par hasard, en cherchant un géologue qui puisse encadrer un sujet de maîtrise en archéométrie (domaine qui allie sciences de laboratoire et archéologie), que j’ai retrouvé mes vieilles amours. L’enseignant et le chercheur qui ont accepté de me prendre comme étudiante travaillaient sur la production du fer à l’époque romaine. Je n’ai plus quitté l’Antiquité depuis.

P. F. : Mon goût pour l’Antiquité remonte à mes études de latin et de grec entamées au collège, poursuivies au lycée puis en classes préparatoires au lycée Fermat de Toulouse. Dans cette Khâgne régnait une ambiance d’aide mutuelle et d’émulation plus que de concurrence, avec une équipe de professeurs particulièrement impliquée, à la fois bienveillante et efficace, comme l’avaient été mes professeurs dans l’enseignement secondaire. L’E.N.S. a évidemment constitué une étape essentielle dans mon parcours, avec la stimulation intellectuelle que permettent le dialogue entre disciplines différentes, une riche bibliothèque, des enseignants-chercheurs qui vous poussent à donner le meilleur de vous-même. J’ai pu non seulement y approfondir ma connaissance des langues anciennes, mais aussi aborder des disciplines comme la paléographie, l’histoire romaine, l’épigraphie et (mais bien trop peu, et cela reste un regret) l’archéologie. S’il faut évoquer des figures marquantes, ce seraient celle de Pierre Petitmengin, alors à la tête de la bibliothèque de l’École, à qui je dois l’essentiel de ma formation en paléographie, et celle de Paul Jal, directeur de la série latine de la CUF dans ces années-là, qui fut mon directeur de thèse et qui m’a confié mon premier travail d’édition critique. Mes années d’enseignement ont été ensuite l’occasion à la fois d’entretenir la flamme personnelle et de nourrir celles des étudiants, dans un échange fructueux.

V. G.-R. : J’ai fait des études de Lettres Classiques d’abord en classe préparatoire au lycée La Bruyère à Versailles, puis à l’université Paris IV. J’ai été attirée par le fait qu’il s’agissait d’une civilisation très différente, mais d’hommes nous ressemblant. J’ai ensuite fait une thèse sur la médecine romaine, plus précisément sur l’édition d’un texte de médecine vétérinaire (Pélagonius, édité dans la CUF), à l’université de Lyon 2, sous la direction de F. Biville, dont l’exemple m’a énormément apporté. Étudier non seulement les idées, mais aussi les realia du monde antique m’intéressait particulièrement : quelles étaient les bases de la civilisation matérielle que nous étudiions ? C’est en travaillant à cela que j’ai eu un premier aperçu de la diversité des substances métalliques employées dans la médecine romaine. Mais entretenir la flamme, c’est aussi la transmettre, et l’intérêt des étudiants renouvelle chaque année ma passion pour la discipline.

J.-M. P. : Passion née dans les années 1950 de celle de plusieurs professeurs de latin et de grec, élargie ensuite, après l’ENS et l’agrégation, dans les fonctions d’enseignant de latin à l’université d’Alger (André Mandouze et Augustin, les sites romains, de Tipasa et Caesarea-Cherchell à Timgad) ; puis un contact plus « participatif » à l’École française de Rome (fouilles de Bolsena : découverte d’un « antre bachique », déterminante pour le choix de la thèse de « doctorat d’Etat », Bacchanalia, publiée en 1988) ; puis un enseignement d’Histoire Ancienne et Archéologie à l’université de Toulouse II ; nombreuses fouilles à Toulouse, Les Martys (Aude), Saint-Bertrand-de-Comminges, La Loba (Espagne), Zama (Tunisie, 2004-2008). Près de la Zama actuelle, gît la mémoire, mais non (non encore repérés ?) les vestiges d’une bataille illustre ; pour nous le souvenir, aussi, du village de l’amitié, y compris celle de ses ânes… et la mise au jour, au fil de cinq campagnes, d’un réseau d’aqueducs en développement continu. « Flamme » entretenue chaque fois par les rencontres et échanges, sur le terrain et ensuite, avec les collègues et étudiants, les géologues, les archéomètres, et parfois les visiteurs du site.

L.V.D.C. : Que ce soit par l’agrégation, par la formation scientifique ou par d’autres voies interdisciplinaires, vos parcours témoignent de la diversité des chemins qui mènent à l’Antiquité. Comment s’est construit votre itinéraire personnel, et sur quels domaines portent aujourd’hui vos recherches ?

V. G.-R. : L’agrégation de grammaire me semblait concilier la recherche de la connaissance de la langue jointe à une compréhension logique des mécanismes qui la sous-tendaient, et qui n’étaient pas éloignés de la rigueur mathématique proposée en modèle dans notre système éducatif. J’ai ensuite fait ma thèse sur un sujet de médecine vétérinaire latine, et j’ai continué ma recherche dans cette direction. Comme j’étais plutôt lexicologue, et que je connaissais déjà les principes de la recherche en lexicologie, Jean-Marie m’a contactée pour assurer la partie méthodologique de la recherche sur les noms de métaux.

P. F. : Comme je l’ai brièvement dit tout à l’heure, ma formation à l’E.N.S. comme mes centres d’intérêt personnels m’ont conduit à la fois vers la langue et la littérature, d’un côté, et, de l’autre, vers l’histoire. J’ai donc été immédiatement séduit par le sujet de thèse proposé par Paul Jal, qui consistait dans l’édition scientifique d’un historien latin : Tite-Live. Un tel sujet me permettait d’associer littérature et histoire. Par ailleurs, ce travail, qui comprend traduction, édition critique, synthèse introductive et commentaire, offrait la perspective d’une publication dans la CUF. J’ajoute que le caractère rigoureux et précis de l’édition critique rejoignait aussi des études scientifiques poursuivies jusqu’au Bac. Mes domaines de recherche sont la langue et la littérature latines, qui correspondent au profil de mon poste universitaire et, au-delà et plus précisément, l’historiographie, la paléographie, l’édition critique.

J.-M. P. : Avec la fouille des Martys, dans la Montagne Noire, dès les années 1970, aux côtés de Claude Domergue, m’est venu le « goût du métal », renforcé par un indispensable travail interdisciplinaire avec des sidérurgistes, des géomorphologues et des archéomètres. Alors s’est imposée à mes yeux la nécessité, en ce domaine, du va-et-vient constant entre le terrain, le laboratoire et les mots et textes anciens, y compris ceux des documents épigraphiques et les toponymes ; l’obligation également, en nombre de cas, de réviser certains passages des traductions disponibles, tout en saluant, ici comme dans bien des articles du lexique, l’immense travail accompli par nos prédécesseurs, sans qui...

M.-P. C. : Dans mon cas, la question serait plutôt de savoir comment je suis passée du joystick de la microsonde électronique à un programme portant sur les textes et les mots latins du métal. Dans les sociétés antiques, les aspects de production des métaux sont intimement mêlés aux questions sociales, politiques et religieuses par exemple. Si l’on s’en tient aux seuls vestiges matériels, on n’a qu’une vision partielle du sujet. Les textes et les mots permettent d’approcher les perceptions que les populations antiques avaient des métaux dans leur diversité (morale, symbolique...), informations que l’archéologie ou l’analyse de laboratoire ne permettent que difficilement d’atteindre. C’est de mon équipe de recherche, l’équipe MÉTAL du laboratoire TRACES (UMR 5608 du CNRS), qui étudie l’histoire et l’archéologie des métaux aux périodes anciennes, qu’est parti le programme Metalla, avant de s’élargir aux linguistes et à d’autres spécialités, au gré des besoins des recherches. J’ai tout de suite adhéré au projet et je dois dire avoir beaucoup apprécié l’aventure collective et les échanges entre les disciplines. La participation à la rédaction de cet ouvrage a contribué à beaucoup élargir mes thèmes de recherche qui étaient auparavant exclusivement tournés vers des questions économiques et techniques.

L.V.D.C. : Vous publiez Metalla. Textes et mots latins du métal (production, fabrication, usages). Tome 1 : Lexique, qui est le fruit d’un travail collectif ambitieux. Comment est née l’idée de ce lexique ? Est-ce le résultat d’un projet de recherche au long cours ?

J.-M. P. : L’idée première n’a pas été directement celle du lexique, probablement parce que cela serait apparu, dans les années 2000-2010, comme une tâche insurmontable pour un petit groupe tourné d’abord vers l’archéologie. Les choses ont évolué d’abord entre 2010 et 2015 sous l’effet conjoint d’engagements de terrain divers : recherches de Claude Domergue à propos de Vipasca, conclusions archéologique et historique de Guillaume Renoux sur Uxellodunum, travail de M.-P. C. et de J.-M. P. sur Glaucos de Chios, « inventeur » de la soudure du fer resté célèbre tout au long de l’Antiquité... Donc le projet d’origine, déjà vaste mais un peu flou, comportait plutôt une série d’études où se croiseraient les données de l’archéologie et celles des textes. Le point de départ précis de Metalla se situe en 2014, avec des échanges Renoux-Domergue-Pailler, suivis de la rencontre décisive avec deux latinistes, Valérie, lexicographe et spécialiste des textes médicaux, et Paul, éditeur et traducteur de textes latins… : cette rencontre allait nourrir un projet plus large, alliant lexique et études par auteur, bientôt étendu par divers collègues à d’autres langues, parfois d’autres lieux et d’autres temps : le grec, les langues égyptiennes et celtiques, le domaine biblique… Pour mieux comprendre et traduire ces textes, il a fallu élargir aussi à d’autres spécialités : archéologie des métaux, métallurgie expérimentale, géologie… Nous somme 4 à nous exprimer, ici, mais nous représentons la diversité des collègues engagés dans le projet (voir liste des contributeurs).

L.V.D.C. : Le premier mot du titre annonce la couleur méditerranéenne de l’entreprise : metalla, mot originairement grec adopté par le latin. Que signifiait-il exactement pour les Anciens ? Et pourquoi l’avoir choisi comme titre de l’ouvrage ?

J.-M. P. : Couleur méditerranéenne en effet, puisque au delà de ce premier volume, l’ensemble de la collection dépassera le cercle gréco-romain, notamment en incluant tout le Proche-Orient, pris au sens large, et jusqu’aux langues celte et germanique. Quant au choix du titre Metalla, il a répondu à une double préoccupation : choisir un mot d’une langue ancienne « passé au français » et suffisamment représentatif de l’ensemble de notre sujet ; dans le cas de metalla, recourir à un terme emprunté par le latin au grec. Ce terme signifie « mines, produits de la mine » dans la langue de départ, et pendant longtemps en latin, avant de glisser très progressivement vers le sens de « métaux », ensuite transmis aux langues modernes.

L.V.D.C. : Vous proposez donc un lexique latin-français de plus de 300 mots, traduits, commentés et mis en contexte. Comment s’élabore un tel outil ? Comment s’est réparti le travail entre vous ? Sur quels critères – linguistiques, spatiaux, chronologiques… – repose la sélection des mots et des sources ?

J.-M. P. : Signalons d’abord que nous n’avons nullement eu d’emblée un projet de lexique de 300 mots. Il y a encore deux ans, le pronostic tournait autour de 200 mots. Puis, peu à peu, des besoins sont apparus… Aujourd’hui, le tome 1 publié, nous constatons qu’il manque encore 15 à 20 articles, la plupart brefs, actuellement en préparation pour une courte rubrique d’Addenda dans le tome 2, ainsi raudus, subaeratus, subauratus, ternarium, electrus, uericula…

V. G.-R. : Nous avions hésité au début quant aux critères de distinction entre le volume latin et le volume grec. Dans nos sources, nous avons des auteurs qui traitent des métaux en latin ou en grec (Polybe, Diodore, Strabon, Plutarque sont très riches pour la connaissance du métal dans le monde romain) : souvent le latin recouvre des sources traduites du grec, mais par ailleurs cette distinction latin/grec recouvre aussi partiellement une distinction géographique ouest/est du bassin méditerranéen ; l’usage du latin ou du grec suppose aussi une distinction chronologique, puisque le latin s’est imposé à l’ouest avec la montée de la puissance romaine. Nous avons finalement privilégié le critère linguistique, c’est-à-dire que ce volume comprend tous les auteurs qui ont traité des métaux dans la langue latine, même s’ils ont des sources grecques (Pline l’Ancien) ou s’ils évoquent l’histoire des métaux en Grèce. Mais le cœur de cible des auteurs latins métalliques est tout de même la partie ouest, non seulement du bassin méditerranéen (mines d’Espagne), mais aussi du monde connu (extraction de l’étain en Bretagne). Nous avons choisi une fourchette chronologique entre le IIe s. avant (Caton) et le VIIe siècle après J.‑C. (Isidore de Séville). Exploiter les textes très tardifs était en effet intéressant dans la mesure où certains mots ont pu changer de sens (metallum : mine > métal) et où les témoignages tardifs sont en plus grand nombre (auteurs chrétiens cherchant leurs métaphores dans la réalité quotidienne, Dioscoride latin, Isidore de Séville, glossaires du haut Moyen Âge).

Nous avions retenu au départ une liste de mots bien plus concise, nous limitant aux stricts métaux. Puis devant la quantité de mots désignant des oxydes, des sulfures, nous avons étendu le champ à tout ce qui entrait dans l’activité métallurgique de la Rome antique, qui comprend aussi du coup les minerais, les conditions de transformation (mots de la mine, des bas-fourneaux, du combustible et de la combustion), et certains objets emblématiques. Les mots appelant d’autres mots par le biais des exemples traités, la liste s’est accrue, et les mots ont été répartis en fonction des domaines de recherche de chacun (mots de la mine, métaux des textes médicaux, mots du processus opératoire, mots de la forge, cinq grands métaux…). Au-delà de nous quatre, nous avons fait appel à d’autres spécialistes de l’équipe TRACES et au-delà : chaque ébauche d’article a fait l’objet d’un travail collectif, comme le montrent les signatures plurielles des notices.

P. F. J’ai peu de choses à ajouter à ce qui vient d’être dit. Sur la question des sources utilisées, nous aurons sans doute l’occasion de revenir. Mon travail a essentiellement été de relecture des articles, ce qui m’a cependant conduit à intervenir aussi sur le fond. Outre le respect des normes de présentation dont nous étions convenus, j’ai vérifié à la fois les références, les citations, les traductions. Une tâche qui prend énormément de temps mais pour laquelle mon goût de l’exactitude et mon exigence de précision ont pu rendre service !

L.V.D.C. : Le mot « lexique latin » évoque immédiatement, pour beaucoup, le célèbre Gaffiot. En quoi votre travail s’en distingue-t-il ? Cherche-t-il à compléter, approfondir ou parfois corriger ce que propose ce type de dictionnaires généralistes ? D’autres entreprises similaires, pour d’autres domaines techniques par exemple, existent-elles ?

J.-M. P. : Comme tout le monde en pareil cas, nous n’avons pu manquer de consulter plus d’une fois le Gaffiot pour information (parfois utile, par exemple pour la distinction des sens d’un même mot), mais jamais pour nous comparer à cet ouvrage. D’autres dictionnaires, comme l’Oxford Latin Dictionary, ont été consultés à l’occasion : celui-ci présente souvent plus d’exemples, mais rarement techniques, et ils ne sont pas traduits.

Ce qui nous sépare de tout dictionnaire, c’est l’intention première : un dictionnaire se prévoit, se réalise et se perçoit comme un outil pour la traduction. Ce que nous cherchons à fournir aux lecteurs, ce sont les bases linguistiques et culturelles nécessaires à la compréhension de l’image que les mots et textes anciens (ici, le latin) nous ont transmise de l’univers métallique de l’Antiquité.

V. G.-R. : La question des lexiques techniques est délicate, puisqu’il faut à la fois une compétence en latin et dans la discipline concernée. Sur le métal, il n’existe pas encore d’ouvrage recensant les mots latins, seulement des études synthétiques. Le travail de Dietlinde Goltz sur les métaux est un peu différent, et ne se présente pas comme un lexique, mais répartit les mots suivant les périodes chronologiques, et il ne les contient pas tous (Studien zur Geschichte der Mineralnamen in Pharmazie, Chemie und Medizin von den Anfängen bis Paracelsus, Wiesbaden, F. Steiner, 1972). L’ouvrage de Bailey, souvent cité dans Metalla, est un commentaire de Pline l’Ancien au fil du texte (Bailey Kenneth C., The Elder Pliny’s Chapters on Chemical Subjects, Londres, Edward Arnold & Co, v. I, 1929 ; vol. II, 1932).

Nous avons donc fait quelque chose de tout à fait nouveau.

Le principe du Gaffiot est différent : ce dictionnaire propose, pour chaque mot, non pas des traductions, mais des essais d’approche du sens, par le biais d’exemples et de classement des sens : propre, figuré, ou particulier à des domaines spécialisés. C’est ainsi qu’on peut très bien traduire le latin par un mot qui n’était pas énuméré parmi les « synonymes » du Gaffiot, mais qui convient mieux au contexte. Pour le lexique technique en effet, le Gaffiot est très insuffisant, car il est pensé pour traduire des textes littéraires. Par exemple, pour schistos, le Gaffiot propose « schiste », par commodité linguistique, alors que c’est en réalité soit une sorte d’alun, soit de la limonite jaune, qui n’ont aucun rapport avec la pierre que nous appelons « schiste ». L’arsenicum n’est pas de l’arsenic, mais de l’orpiment, un sulfure jaune d’arsenic. Nous avons donc essayé d’être plus précis dans l’identification des minéraux, quand il y avait suffisamment de textes pour arriver à les identifier – ce qui n’est pas toujours le cas. Il y a aussi dans Metalla un certain nombre de mots qui ne sont pas dans le Gaffiot : scaurarii, « exploitants de crassier », le substantif aerarius, « artisan du bronze »…, qui ne sont attestés que dans les inscriptions.

Nous avons aussi mis en lumière des sens métalliques qui ne sont pas mentionnés dans le Gaffiot : acies, « acier », dont le sens est confirmé par aciarius, « relatif à l’acier », sens qui n’est attesté que dans des inscriptions et dans un texte de Palladius ; ou purgamenta, purgatio, déchets des opérations métallurgiques, « purge » du fer. Ce lexique permet de rectifier des traductions du Gaffiot : certes, la pyrites est une « pierre meulière », mais pas au sens moderne, seulement au sens ancien de « pierre à meule ». Nous avons essayé aussi de rendre compte de l’histoire des mots : chaque mot commence par une notice étymologique qui retrace son origine, son histoire et l’évolution de son sens.

Les autres dictionnaires sont insatisfaisants quant au lexique métallurgique : l’OLD (Oxford Latin Dictionanry, depuis 1933) ne recense pas beaucoup de termes techniques et ne m’a pas été utile ; en revanche le ThLL (Thesaurus Linguae Latinae, commencé en 1900 et toujours en cours de rédaction ; il vise l’exhaustivité des citations et est actuellement consultable en ligne) nous a été précieux pour le recueil des exemples, de même que la base de données de la LLT (Library of Latin Texts) ; en revanche les mots ne sont pas traduits dans le ThLL, bien sûr, puisqu’il est rédigé en latin, et la définition n’est pas très précise. Pour argentum [argent] par exemple, le ThLL écrit « metallum », de même que pour argentum uiuum [mercure] ; pour plumbum, la définition est « uaria metalla » ; d’autres articles n’ont même pas de définition (aurum, ferrum).

P. F. Je n’ajouterai ici encore que quelques précisions. Le ThLL et la LLT présentent des qualités et des défauts (de notre point de vue s’entend, dans le cadre du projet Metalla) qui peuvent les rendre complémentaires. Le Thesaurus a l’avantage de préciser l’étymologie. Il ne peut évidemment être exhaustif pour les mots qui présentent plusieurs centaines d’occurrences (ce qui est le cas justement des termes désignant les principaux métaux), mais, pour des mots plus spécialisés, on se rapproche de l’exhaustivité. Il présente des définitions classées selon le sens et, à un second degré, selon la date des attestations. Mais il est encore incomplet ; le contexte des références est parfois trop réduit ; il peut se trouver dépassé en ce que, pour les premiers volumes en particulier, il utilise des éditions anciennes. La LLT, de son côté, couvre tout l’alphabet ; elle donne le nombre d’attestations ; son format numérique permet d’élargir amplement le contexte ; elle présente les citations par ordre chronologique. Mais seulement par ordre chronologique, ce qui demande à l’utilisateur de distinguer les différentes acceptions d’un terme afin de les regrouper par sens. Comme il ne s’agit pas d’un dictionnaire, la recherche doit se faire à partir non d’un mot mais d’une forme ; pour le dire autrement, il ne suffit pas d’entrer dans la fenêtre de recherche le nominatif singulier : on risquerait de laisser de côté un grand nombre d’occurrences. Cela implique de déterminer tous les thèmes nominaux ou verbaux (tous les « radicaux ») possibles sous lesquels peuvent se présenter les mots. Pour prendre un exemple, faire une recherche à partir du seul ferrum conduirait à passer à côté des occurrences de ferri ou de ferro.

M.-P. C. : La dernière plus-value de cet ouvrage, c’est de s’être appuyé sur une équipe de spécialistes des mines et des métallurgies issus de différentes disciplines : archéologues, historiens, expérimentateurs, archéomètres, géologues... Un énorme travail a été fourni par les rédacteurs des dictionnaires généralistes, mais, comme ils balayent la totalité du spectre du vocabulaire, ils ne peuvent pas avoir constitué de semblables équipes pour l’ensemble des domaines techniques concernés et l’on ne peut pas leur en vouloir.

Les entrées du lexique de Metalla et les nouvelles traductions proposées ont donc tenu compte, tant que faire se pouvait, des recherches les plus récentes dans ces divers domaines.

L.V.D.C. : Quels types de textes avez-vous étudiés ? Vous appuyez-vous uniquement sur les textes dits « littéraires », ou aussi sur les inscriptions, les traités techniques, les glossaires… ?

V. G.-R. : Nous avons envisagé tous les témoignages antiques : les textes littéraires bien sûr, et parmi eux les chapitres (« livres ») métalliques de Pline l’Ancien, mais pas seulement ; les documents épigraphiques, qui portent souvent des noms de métiers relatifs aux métaux inconnus des textes littéraires ; les glossaires du haut Moyen Âge, qui établissent des équivalences latin-grec ; les textes techniques, et surtout médicaux, qui préconisent pour les médicaments l’emploi de résidus métalliques en poudre.

P. F. Contrairement aux autres domaines techniques (agronomie, médecine, droit, rhétorique, astronomie, architecture, géographie…), en ce qui concerne le métal, il n’y a pas, en latin, de véritable littérature spécialisée. Mais d’autre part, tous les genres littéraires peuvent apporter des informations.

Pour anticiper sur ce que Valérie écrira dans l’introduction du deuxième tome, il n’existe pas, dans la littérature latine, de genre « minier » ou « métallique ». On pourrait certes faire l’hypothèse que des ouvrages y auraient été consacrés mais que, dans les vicissitudes de la transmission des textes, ils auraient disparu. Il serait cependant curieux qu’il n’en soit pas même resté une seule mention : beaucoup d’œuvres, dans d’autres genres, ne nous sont connues que par leurs titres ou leurs sujets, cités par des auteurs postérieurs.

On se rend compte, à l’étude, que de nombreux genres littéraires, sans être spécifiquement consacrés au métal, sont d’un apport important pour ce qui nous intéresse, que ce soit sur les aspects concrets ou pour les sens figurés : lieux de production, usages et bien sûr instrumenta, artefacts de toutes sortes : monnaies, armes, outillage, arts plastiques, orfèvrerie, mais aussi médecine et cosmétique. Des informations peuvent être trouvées dans les traités techniques portant sur d’autres domaines, mais aussi chez les historiens et les poètes. Vitruve, par exemple, parle de l’emploi des métaux en architecture ; Lucrèce, Virgile, Lucain mentionnent très souvent les métaux. Autant d’auteurs qui feront l’objet d’une étude dans le tome 2. Je ne saurais oublier l’importance des textes juridiques, largement utilisés dans notre lexique à travers le Digeste, les Codes Justinien et Théodosien ; la collaboration de Jean Andreau a été particulièrement précieuse dans ce domaine.

Importants aussi les lexiques antiques, et les travaux des « grammairiens », un terme à entendre dans le sens large qu’il a dans l’Antiquité gréco-latine : des auteurs qui non seulement s’intéressent à la grammaire mais commentent de grands écrivains.

L’épigraphie a bien sûr été utilisée et notamment les tables de bronze de Vipasca auxquelles sera consacrée une étude dans le second tome. En ce domaine, l’Epigraphik-Datenbank de Manfred Clauss et Wolfgang Slaby est un outil précieux. On peut l’interroger de différentes manières ; elle permet d’accéder aux textes mais aussi à des références bibliographiques et à des photos.

C’est aussi ce qui a donné à l’entreprise une ampleur que nous ne soupçonnions pas telle au départ : à chaque réunion (et elles furent nombreuses), nous prenions conscience de la nécessité d’inclure tel ou tel terme, tel ou tel aspect, tel ou tel auteur. Et je crois qu’après discussion, nous n’avons renoncé à aucun.

J.-M. P. : Il faut encore signaler une, voire deux catégories de vocables bien présents en Gaule romaine : les toponymes comportant le nom d’un métal, les théonymes livrant l’appellation de divinités protectrices de l’extraction du minerai et du travail du métal. Ces mots passés au latin sont d’origine celtique, gauloise. Une des surprises des recherches récentes fut de découvrir que les noms de lieux en argent- (latin, d’où fr. « argent- »), transposant le gaulois argant-, désignaient des sites d’exploitation ou de commercialisation de l’or : les Argenton, Argentan sont des Argentomag-, des « marchés de l’or » ; les Argentré et Argantorate (Strasbourg) des lieux de récupération de l’or recueilli par orpaillage, notamment – déjà – « l’or du Rhin ». Quant à des noms comme Bergusia et Ucuetis, conservés dans des inscriptions, ils désignent respectivement un lieu – et une déesse – d’un mont métallifère et celui d’un dieu – et d’une activité de forgeage d’objets en fer ou en bronze.

L.V.D.C. : L’ouvrage repose sur une approche interdisciplinaire, qui croise les apports de la philologie et de l’archéologie. Pourquoi ce choix ? Qu’apporte cette confrontation entre les mots et les objets, entre les textes et les vestiges matériels ?

J.-M. P. : Tout bien pesé, il n’y a pas eu de « choix » à faire. Les latinistes ont pris conscience que les documents archéologiques pouvaient fournir une clé de compréhension concrète de nombre de passages de textes, du recours à certains termes, d’allusions et de comparaisons. En sens inverse, les archéologues ont saisi combien les textes donnaient du sens à leurs découvertes de terrain et les aidaient à situer dans leur vrai contexte les objets et vestiges révélés par la fouille. Les uns et les autres ont appris à se retrouver, à croiser leurs données dans une commune démarche historique.

M.-P. C. : Par exemple, l’examen des textes pour établir le sens du mot lamella a permis de mettre en évidence l’usage de « jetons » de métal comme monnaie de peu de prix à une époque où de véritables pièces de monnaie étaient couramment utilisées pour les paiements. Cette pratique peut difficilement être attestée par l’archéologie si l’on ne connaît pas la signification monétaire des lamelles de métal au départ. Comme il s’agit de « monnaies » de peu de prix, elles ont peu de chances d’avoir été thésaurisées et, même si elles le sont, on a plutôt tendance à interpréter, pour des périodes où la monnaie circule, la présence de tels objets dans les dépôts métalliques comme des réserves de matière première pour la refonte. À coup sûr, les archéologues de l’Antiquité ne regarderont pas les lamelles de métal de la même façon à l’avenir. Dans l’autre sens, ce sont les études du mobilier archéologique qui ont pu permettre d’éclairer le sens de certains mots. Quadrula est un mot qui a pu désigner la feuille d’or dans l’Antiquité et ce sont les études sur la dorure en bronze de l’Apollon de Lillebonne qui ont permis de montrer que les feuilles d’or de cette époque étaient, comme aujourd’hui, de petits carrés, donnant ainsi tout son sens au mot quadrula. Les informations que l’on trouve dans les textes ne sont que rarement « fausses », mais elles peuvent être déformées.

La confrontation entre les données archéologiques et les textes permet de faire apparaître ces distorsions qu’il convient d’analyser car elles sont elles-mêmes porteuses d’informations.

L.V.D.C. : Dans l’imaginaire collectif, l’Antiquité est souvent faite de marbre et de pierre. Mais les métaux, eux, étaient partout : dans les mines, les ateliers, les cuisines, les temples… Quels étaient les principaux métaux utilisés dans le monde romain, et quels en étaient les usages ?

J.-M. P. : « Les métaux étaient partout » : en effet, et les textes montrent qu’ils comptaient beaucoup pour les Anciens. Il n’empêche qu’ils n’occupent dans la littérature latine qu’une place modeste. Même si l’on accorde généreusement au sujet « métallique » les cinq derniers des 37 livres de l’Histoire Naturelle de Pline l’Ancien, de loin la source la plus « spécialisée » et la plus prolixe, cela ne fait guère qu’un septième du total - beaucoup moins, en réalité, si l’on prend en compte la longueur respective des livres.

V. G.-R. : L’ouvrage s’attarde sur les cinq grands métaux, or, argent, fer, cuivre/bronze, plomb, qui sont le plus souvent cités. Ils ont un statut différent : alors que l’or, l’argent et le bronze (celui de la statuaire en particulier, celui que l’on dore), à cause de leur valeur et de leur utilisation comme pièces de monnaie, sont en lien avec la thématique de la richesse et de l’ornementation, le fer, le bronze (encore lui) et le plomb, dans la période considérée, sont des métaux « utilitaires » employés pour faire des objets. Dans un état archaïque pourtant, des barres de fer servaient aussi de monnaie d’échange, ainsi en Britannia (Grande-Bretagne), comme en témoigne César. Mais à l’époque romaine, l’usage du fer s’est généralisé et il est employé pour fabriquer notamment les armes. Une des découvertes que nous avons faites en travaillant est que le mot pour « acier » existait déjà, ainsi que bien sûr le traitement du fer correspondant (Marie-Pierre pourra en dire plus là-dessus) ; en revanche il n’y a pas de « fonte », parce que les températures atteintes dans les bas-fourneaux antiques ne faisaient pas couler (« fondre ») le métal. La « fonte » n’est apparue qu’au Moyen Âge, avec le haut-fourneau (température supérieure à 1500 ° C et maîtrise de la décarburation de la fonte).

Les Romains connaissaient et utilisaient d’autres métaux dans la vie quotidienne : l’étain pour les vases (stagnum, plumbum album), et le laiton (cadmea, orichalcum), ainsi que des éléments métalliques : l’aimant (magnes), la galène pour le maquillage noir des yeux (galena), divers oxydes et sulfures : céruse pour le fond-de-teint (cerussa), minium pour la peinture rouge [usage aujourd’hui interdit] (sandaraca, minium)… En revanche ils ne connaissaient pas le zinc métal (seulement l’oxyde de zinc, pompholyx) ni l’aluminium – et évidemment ils n’avaient pas besoin du lithium…

M.-P. C. L'acier était connu dans l'Antiquité par sa qualité de fer dur et non sur les critères qui le définissent aujourd'hui, à savoir un alliage du fer avec une certaine proportion de carbone. Certains passages chez Pline montrent que les Anciens croyaient que la production des différentes qualités de fer dépendait du minerai et donc de la région de production. Des chercheurs se sont penchés sur la relation entre la présence de manganèse dans les gisements et la formation des aciers dans les bas fourneaux, mais, à ce jour, le lien entre les deux n'a pas été formellement établi.

L.V.D.C. : Le lexique technique que vous étudiez renvoie souvent à des gestes, à des savoir-faire : extraire, fondre, forger, polir, allier… Que nous apprennent les sources sur les procédés de fabrication et les techniques métallurgiques dans l’Antiquité ? Sont-ils suffisamment précis pour documenter ces pratiques ?

M.-P. C. : La littérature latine comporte de véritables descriptions des opérations métallurgiques, on pense en particulier aux livres XXXIII et XXXIV de l’Histoire Naturelle de Pline, mais ce ne sont pas là les seules sources d’information sur les procédés d’obtention et de travail des métaux. En dehors de Pline, les mentions sont dispersées chez divers auteurs. Un des rares textes décrivant la formation du fer au cours de l’opération sidérurgique, par exemple, est un texte de Plaute. Ces mentions peuvent aussi bien être vagues que précises. Notre collègue Guillaume Renoux a par exemple pu identifier des opérations techniques variées (damassage, niellage…) derrière les mots employés par Virgile pour décrire la fabrication du bouclier d’Énée : nouvelle occasion de découvrir la richesse et la fiabilité documentaires du texte virgilien. La difficulté rencontrée dans le recueil d’informations précises vient souvent de la vision subjective de l’observateur. Par exemple, selon les auteurs, le fer chaud que l’on trempe dans l’eau pour le durcir est dit « chauffé à blanc » par certains et « au rouge » par d’autres. Or la température indiquée par les deux couleurs n’est pas la même. S’agit-il de pratiques différentes selon les forgerons ou des variations dans la perception des couleurs par l’observateur ? La question reste posée et pour nous aider à prendre en compte cette variable individuelle, nous avons fait appel, grâce à notre collègue de l’université de Tokyo, Xavier Michel-Tanaka, au savoir et à la pédagogie des maîtres-forgerons japonais.

L.V.D.C. : Dans ce travail de dépouillement, avez-vous rencontré des surprises ? Des objets ou des pratiques oubliées ? Des métaux ou des alliages disparus ? Des mots inattendus, qui donnent à voir autrement le quotidien romain ?

J.-M. P. : Le bref passage de Plaute, seule allusion concrète, même si elle est déformée, à l’effet de la réduction du fer chauffé dans un four (Plaute Bacchides fr. X, 17 : cum liquescunt petrae, ferrum ubi fit), nous montre qu’alors qu’ils ignoraient les procédés chimiques, ils connaissaient de manière empirique le procédé de réduction. Du reste, ce mot de réduction n’était pas employé.

M.-P. C. : Parmi les surprises de ces recherches, il y a la découverte d’un récit de la collecte du fer météoritique dans les sables du désert de Nubie. On sait depuis plusieurs décennies que le fer d’origine extraterrestre, c’est-à-dire les météorites de fer tombées sur terre, ont été utilisées par les Anciens pour confectionner des objets, dans l’Égypte antique en particulier, mais nous ne savions pas comment ce métal était repéré ni récupéré. La recherche lexicale nous a amenés à retraduire un texte qui décrit la collecte de ces éléments métalliques par l’utilisation du phénomène du magnétisme, c’est-à-dire à l’aide d’aimants naturels, dans les sables du désert. En dehors de sa mention à l’article magnes du lexique, son étude paraîtra très prochainement dans le tome 2 du volume 1 latin.

V. G.-R. : Pour ma part, j’ai été surprise de voir le degré d’ « industrialisation » du monde romain – en donnant à ce mot un sens un peu différent du sens moderne, mais quel autre mot employer ?

Les textes que nous avons étudiés montrent non pas une production artisanale de métal, mais de véritables industries avec des entreprises recrutant un personnel, sur place (mine) ou à Rome, des règlementations pour l’extraction (table de Vipasca), le transport (cinabre de Sisapo, Pline XXXII, 118) et la transformation, sur une large échelle. À l’occasion de la description de ces procédés, les auteurs anciens rendent même compte des conditions de vie des mineurs ou des métallurgistes : dans les ateliers de travail du mercure (minium), les ouvriers portent un masque formé de vessie d’animal pour ne pas respirer la poussière. Les ouvriers des ateliers de plomb, eux, sont affaiblis et ont le teint pâle parce qu’ils respirent les vapeurs du plomb fondu (Vitruve, à l’article plumbarius).

D’autres disciplines ont par ailleurs démontré que la première pollution atmosphérique au plomb date de l’Antiquité romaine (carottage de glace au Groenland et sur le Mont Blanc).

L.V.D.C. : Derrière chaque mot se cache une réalité concrète… mais aussi, parfois, une part d’incertitude. Est-il toujours possible d’identifier précisément ce à quoi renvoie un terme antique ? Certains mots restent-ils ambigus ou insaisissables ? Et, plus largement, jusqu’à quel point peut-on faire correspondre les mots et les matériaux ?

V. G.-R. : Parfois, la traduction est difficile, parce que le mot latin n’est pas superposable à un mot français : aes signifie à la fois « cuivre » et « bronze ». Le sens est, en réalité, dans l’esprit des Romains, « métal à base de cuivre », mais le français demande une distinction entre cuivre (minéral) et bronze (alliage). Comment trancher dans les traductions entre ces deux métaux ? En dehors des cas où l’aes est présenté comme extrait de la mine et de ceux où il a une couleur rouge (c’est donc du minerai de cuivre), on peut se fonder sur les éléments archéologiques : les statues, les armes, les ustensiles de cuisine et les pièces de monnaie sont en bronze, non en cuivre. Contrairement au Gaffiot, nous avons repoussé la traduction par « airain » qui, à notre époque, peut n’être plus comprise. C’est cette ambiguïté de aes qui explique le succès de cuprum dans l’Antiquité Tardive, mot qui est, lui, bien réservé au cuivre et exclut le bronze : le cuivre était, pour les Romains, du « Chypre », principal lieu d’extraction du métal en Méditerranée(cuprum, « cuivre » vient de Cyprus, « Chypre »).

Un autre exemple, encore avec du rouge : le mot latin minium désigne d’abord en latin une couleur rouge vermillon. Mais quand il s’agit de mines, on comprend que c’est l’extraction du cinabre qui est visée (minerai servant à faire le mercure). Ce n’est que plus rarement que le mot désigne notre minium, un oxyde de plomb rouge, servant à faire des peintures (aujourd’hui considérées comme toxiques).

P. F. : Nous avons le plus souvent repris les traductions de la Collection des Universités de France. L’apport de cette collection a été irremplaçable mais nous avons souvent retouché ses traductions, justement pour les termes traités dans les notices, afin de parvenir à un équivalent plus exact du texte latin mais aussi afin d’harmoniser les traductions d’un même mot, d’une même expression, d’une même réalité dans l’ensemble du lexique. Pour les textes absents de la CUF, nous avons eu recours à la Bibliotheca Classica Selecta (en ligne), avec davantage de retouches dans la mesure où ce site reproduit des traductions tombées dans le domaine public (collections Nisard ou Panckoucke), donc anciennes (XIXe siècle), et souvent qualifiées de « belles infidèles », élaborées selon des principes et des pratiques qui ne correspondent pas à ceux qui sont généralement retenus maintenant : essayer de joindre la fidélité précise au texte original et l’élégance de la langue d’arrivée.

Nous avons eu pour principe d’éviter toute modernisation qui, plus que traduction, serait explicitation et anachronisme. Je m’explique. Les retouches effectuées sur les traductions sont inspirées par les apports croisés et cumulés de l’histoire, de l’archéologie, de l’archéométrie. Le caractère pluridisciplinaire de l’équipe que nous avons rassemblée permet de mettre très souvent des mots précis, techniques sur les réalités mentionnées dans les textes, par exemple la nature des métaux, leur utilisation, la chaîne opératoire. Mais pouvoir le faire n’implique pas de devoir le faire. Nous n’avons pas cherché à rendre techniques des mots qui ne le sont pas. Si certains mots latins, du fait de leur polysémie, sont larges et vagues, nous avons jugé préférable de leur conserver ce caractère. Moderniser pourrait être trahir. L’explicitation relève des commentaires, non des traductions. Elle peut naître aussi de la confrontation des citations : de là leur nombre, qui pourrait sembler conduire à la redondance mais qui, nous l’espérons, permet de mettre en évidence des nuances de sens. Le même but a été recherché à travers la longueur de certaines citations.

L.V.D.C. : Sur un autre plan, nous pouvons penser au mythe des âges – d’or, d’argent, de bronze, de fer –, tel qu’on le trouve par exemple chez Hésiode puis chez Ovide, qui confère aux métaux une forte dimension symbolique. Cette charge morale et imaginaire transparaît-elle dans les sources que vous avez étudiées ? Le métal dit-il aussi autre chose que ce qu’il nomme ?

J.-M. P : Aurum, le mot des princes, le roi des mots (40 pages au lexique) ; chez les stoïciens et chez les chrétiens, de rudes critiques furent adressées aux richesses, à la corruption, au gaspillage… Dans le même temps, Augustin déploie l’image de Dieu en aurifex [orfèvre] : l’or livré au feu est alors l’outil du « grand Purificateur ».

« Tête d’or » : le titre claudélien semble devoir beaucoup au songe de Nabuchodonosor, roi de Babylone et un temps maître de Jérusalem. Conté par le prophète Daniel et commenté par Jérôme, son traducteur en latin dans la Vulgate des années 400, ce rêve identifiait, de haut en bas, une tête en or (aurum), un buste en argent (argentum), le bassin et les cuisses en bronze (aes), le bas des jambes en fer (ferrum), les pieds en un mélange de fer et de terre cuite (ferrum et argilla) ; ce colosse cédait au premier assaut – divin – porté contre le fragile bas du corps, et s’écroulait aussitôt. Les parties de ce corps représentaient des époques successives, de Nabuchodonosor jusqu’à l’effondrement. C’est là comme un nouveau mythe des âges.

P. F. Le sous-titre du volume, dans sa parenthèse « production, fabrication, usages », ne rend pas compte (du moins pas de manière spontanée) d’un aspect sur lequel nous avons réfléchi, nous interrogeant sur l’opportunité d’inclure les emplois non concrets, non proprement métallurgiques. Dans le mot « usages », il faut aussi entendre les usages linguistiques et littéraires. C’est-à-dire des sens figurés, métaphoriques. J’étais au départ quelque peu réservé sur ce point (qui m’est pourtant plus familier), pensant que cela ouvrait un champ trop vaste. Nous les avons finalement inclus dans notre travail et je pense que nous avons eu raison.

Pour donner quelques exemples concrets, on peut citer la désignation des « âges » successifs de l’humanité par des noms de métaux (or, argent, bronze, fer), le fer comme symbole de dureté (physique ou morale : « un cœur de fer »), la « voix de bronze » (aerea uox), l’expression « forger des ruses » (procudere dolos), le verbe retundere (« émousser ») employé à propos de l’esprit (la « pointe » de l’esprit qui « s’émousse » : mucro ingenii retundatur), la « rouille » (robigo) qui détruit la vie humaine, l’expression « frapper la même enclume » (eandem incudem tundere) comme nous disons « enfoncer le clou ». En sens inverse, le vocabulaire des métaux, de la mine, de la métallurgie emprunte par métaphore des mots relevant d’un autre domaine : le « pain » (panis) peut désigner un « pain de cuivre » (panis aeris), un lingot ; comme « veine » en français, uena s’emploie pour un filon de minerai.

L.V.D.C. : Si le présent volume s’adresse avant tout aux chercheurs, il peut aussi intéresser un public plus large : enseignants, étudiants, curieux et passionnés… Comment souhaiteriez-vous qu’il soit lu, reçu, utilisé ?

P. F. : Pour faire le lien avec la question précédente, l’attention que nous avons portée aux sens figurés entre dans notre objectif qui vise un double public. Il s’agissait de faire un ouvrage utile aux historiens, archéologues, historiens de l’art en leur donnant les sources, les sens avec leur généalogie (au sens étymologique et, au-delà, en considération de leur évolution, de leurs glissements d’une acception à une autre, de leur période d’apparition). Mais nous pensions aussi aux « littéraires », aux « philologues » au sens large du mot, qui, devant un terme ou une formule relevant du domaine métallique, s’interrogent sur le sens précis à leur donner : nous avons cherché à mettre à leur disposition les acquis de recherches connus des spécialistes de ce domaine. Ce lexique devrait permettre de circuler dans les deux sens.

J.-M. P. : Cette question judicieuse trouve une réponse, espérons-nous, dans la rubrique « Comment les Anciens disaient-ils... ? »

Acier, aimant, airain-bronze-brass, alchimie, forge, four, imaginaire des métaux, métal, métallurgie, noms des métaux, or, soudure, trempe… Ce bric-à-brac de termes que seul organise ici l’ordre alphabétique représente la moitié des brefs articles proposés sous le titre « Comment les Anciens disaient-ils… ? », qui précède et prépare dans le livre le lexique latin-français.

Ce chapitre s’adresse en particulier – mais pas seulement – aux lecteurs que rebuterait une approche directe « par le latin ». Ainsi présenté dans le livre, ce micro-dictionnaire a pour but, à partir de quelques termes du français moderne, de réduire la distance qui nous sépare des Anciens, tant par la langue que par la technique et le « ressenti ». L’objectif est double : — mettre en garde contre les anachronismes dont souffrent parfois des traductions et des commentaires trop « à l’ancienne » ou trop modernisants ; — recourir au croisement des données des textes et de l’archéologie pour nous situer dans le fil de la tradition historique héritée de « l’âge des métaux ». La référence privilégiée au TLF (Trésor de la langue française, dern. éd., 1994) est représentative, dans ses définitions, d’une langue cultivée mais non « savante ». Autre trésor exploré : celui des « rêveries de l’imagination matérielle » rassemblé par Gaston Bachelard dans La terre et les rêveries de la volonté ((1947). Même si cet auteur ne recourt qu’assez peu aux auteurs antiques, son creusement inlassable des expériences métalliques à travers de nombreuses expressions littéraires antérieures à l’âge industriel nous fait entrer de plain-pied dans la perception et le langage des Anciens. Des vocables comme « marteau », « soufflet », « trempe » ou, plus encore, « forge », y regagnent une puissance oubliée.

L.V.D.C. : Le projet Metalla est annoncé comme une entreprise en plusieurs temps. Après ce premier tome consacré au lexique latin, quels seront les axes des volumes suivants ? Aborderez-vous d’autres types de sources, de langues, de disciplines ?

V. G.-R. : Le tome 2, à paraître prochainement, sera consacré à des études. Elles seront soit centrées sur les différents types de sources : auteurs littéraires les plus importants, épigraphie, soit sur des points précis qui méritaient une synthèse : l’expression ruina montium, les mots hispaniques des métaux… Suivra probablement un volume consacré à la définition des mots du métal, et à leur traduction dans diverses langues, en partant du français ; il a été rédigé par Francis Dabosi, maître ès-sidérurgies, peu avant sa mort, et sera édité par Jean-Marie Pailler et Guillaume Renoux, avec une attention particulière pour les relations avec le vocabulaire antique. Plusieurs équipes travaillent actuellement sur le lexique métallique dans d’autres langues : en grec, en égyptien, en gaulois… Des études thématiques, translinguistiques, sont également en préparation : les femmes et le métal, le métal dans les textes juridiques et médicaux, dans les écrits bibliques, la soudure à travers les âges…

L.V.D.C. : Pour conclure, une question plus libre : si vous deviez choisir un mot du lexique qui vous a particulièrement marqué, amusé ou intrigué, lequel serait-ce ? Et pourquoi ?

J.-M. P. : Ce mot, parmi d’autres, pourrait être cos, cotis, f., « pierre à aiguiser », que peu de chose semblait promettre au lexique, jusqu’au jour où fut relu, d’un œil précisément « aiguisé » par les perspectives et l’expérience de Metalla, le texte suivant :

« César, en concédant à ferme les carrières de l’île de Crète, avait mis cette clause dans le bail : “ personne, excepté l’adjudicataire, ne pourra fouiller les carrières de l’île de Crète, en tirer ou en arracher la pierre à aiguiser, après les ides de mars ”. Un vaisseau chargé de pierres à aiguiser était parti d’un port de Crète avant les ides de mars, et y avait été ramené par le vent ; ensuite, il en était parti une seconde fois après les ides de mars. On demandait si ces pierres devaient être regardées comme sorties de l’île de Crète après les ides de Mars, contrairement à la clause du bail. ».

La question posée ici par le juriste Alfenus Varus, contemporain et proche de César, est typique du genre de controverse entre écoles de droit auquel donnaient souvent lieu les situations évoquées dans le Digeste. Le sujet de la question, pittoresque mais bien limité, en l’absence de toute autre indication concrète, ne pouvait susciter l’intérêt des commentateurs modernes. Ce qui a attiré leur attention, c’est la situation économique de la Crète, devenue possession romaine au milieu du Ier siècle av. J.-C. Hormis le chargement de pierres ordinairement considérées comme « de ballast », quels pouvaient bien être les produits originaires de l’île répondant à des besoins de la consommation romaine ? Une équipe de chercheurs d’outre-Atlantique a réalisé sur ce thème un bilan remarquable (J. Sedunka et al.).

– Mais les pierres, sujet majeur du texte ? Ces pierres, cotes (pluriel de cos, cotis), étaient pourtant bien des pierres à aiguiser, dont Pline, un bon siècle plus tard, allait dire (NH XVIII, 261) que la meilleure qualité provenait « autrefois » de Crète. Pline, comme l’équipe Sedunka, n’envisage là que l’usage agricole de ce matériau servant à affûter faux, serpes et faucilles. Mais César, si soucieux d’équipement militaire ? Les pierres à aiguiser ne pouvaient-elles l’intéresser en vue d’un autre objectif, relatif à l’armement ?

La réponse, et quelle réponse, allait venir d’un autre texte du Digeste, postérieur de trois siècles. Un juriste d’envergure à l’échelle de l’empire, Paul, écrivait alors ce qui suit (Dig. XXXIX, 4, 11) : « La pierre indispensable pour aiguiser le fer, il est défendu sous peine de mort de la vendre aussi aux ennemis, ainsi que le fer, le blé et le sel. »

Paul est plus vague qu’Alfenus Varus sur les provenances et le calendrier annuel du transport, mais bien plus catégorique, menaçant, et parfaitement clair sur l’objectif visé : conserver à Rome, par rapport à tout ennemi actuel ou potentiel, le monopole du contrôle sur les produits concernés ; deux sont alimentaires, le blé et le sel, mais ceux qui sont cités en premier, le couple ferrum-cotes, sont strictement destinés à la guerre. Tout ceci donne à entendre le sens des « ides de mars » fixées par César pour la livraison de ces pierres : les « ides », le cœur du mois de mars, donc du dieu de la guerre, étaient tout normalement la date limite fixée à Rome pour disposer, chaque année, des armes les plus efficaces.

En considérant cet épisode, qui confirme la clairvoyance et l’engagement de César en matière de logistique guerrière, on comprendra que le mot cos, enrichi aujourd’hui par une enquête archéologique, ait trouvé au lexique une place que ni la bibliographie précédente, ni la lecture naïve d’un document isolé ne semblaient lui prédire.

Dans la même chronique

Entretien tragique avec Christine Mauduit

Entretien rhétorique avec Stéphane Marchand, Pierre Ponchon et André Rehbinder

Dernières chroniques

Grand écart – Moi et les autres