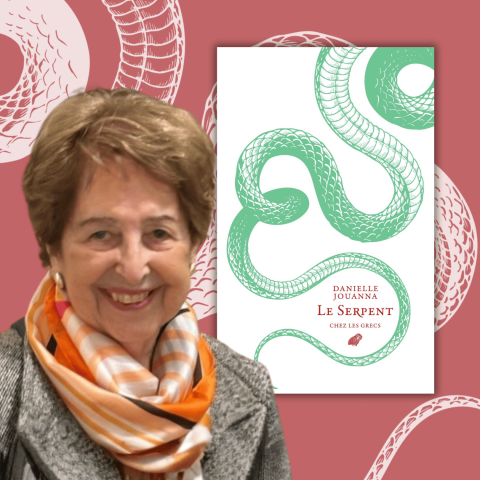

Des monstres mythologiques aux reptiles familiers, le serpent traverse tout l’imaginaire de la Grèce ancienne. À la fois réel et fabuleux, il inspire la crainte, la fascination et parfois même la vénération. Dans Le Serpent chez les Grecs (Les Belles Lettres, 2025), Danielle Jouanna, grande helléniste et autrice de nombreux ouvrages sur l'Antiquité, offre au lecteur une exploration aussi érudite qu’enjouée de ces serpents qui peuplent les textes, les images et les esprits grecs. Elle nous accorde un entretien exclusif pour évoquer la genèse de son ouvrage, les multiples visages du drakôn et la permanence de sa symbolique jusqu’à nos jours.

La Vie des Classiques : Pour commencer, comment vous présenteriez-vous en quelques mots ?

Danielle Jouanna : Je suis d’abord helléniste, et helléniste passionnée, agrégée de Lettres classiques ; mes ouvrages amènent les commentateurs à me qualifier d’historienne, mais je n’en ai pas les diplômes comme ma sœur Arlette, grande historienne du XVIe siècle. Notre famille était modeste ; nos parents n’avaient le bac ni l’un ni l’autre ; dans le Clermont-Ferrand de notre enfance, les distractions étaient rares, l’éducation sévère, et l’école était le lieu de découvertes passionnantes. Je m’intéressais à toutes les propositions qu’elle offrait ; l’apprentissage du grec ancien en était une, et je m’y suis lancée avec enthousiasme, d’abord pour le plaisir de déchiffrer cette écriture mystérieuse. J’ai d’ailleurs suivi plus tard, pendant trois ans, les cours d’égyptien de l’École du Louvre dans l’espoir de déchiffrer facilement les hiéroglyphes, mais je dois dire que ce fut avec moins de résultats. Ma carrière m’a amenée successivement à Pointe à Pitre, à Pau, à Saint-Germain en Laye, à Strasbourg et à Versailles (après un bref passage au Raincy) ; un peu d’exotisme bien plaisant, et de belles villes royales. J’ai rapidement été nommée en classes préparatoires, ce qui me semblait préférable à la carrière universitaire.

L.V.D.C. : Quels sont les êtres, de chair ou de papier, qui ont rythmé et déterminé votre parcours intellectuel ?

D. J. : Jusqu’en Terminale, j’ai dévoré tous les livres qui me tombaient sous la main, en français et en anglais. Je me souviens de l’étonnement de mon professeur d’anglais quand je lui ai demandé si elle pourrait me rapporter de Londres tout Shakespeare en anglais. Mais mes auteurs préférés étaient des romanciers français du XIXe (Balzac et Stendhal), des poètes (Baudelaire, Apollinaire, Jules Laforgue), et… Corneille et son sens du devoir.

Pour les « êtres de chair », j’aimais bien mes professeurs de lycée, mais aucun ne m’a vraiment laissé de souvenir marquant. C’est après le bac, dans les classes prépas et à l’université, que j’ai rencontré de grands maîtres, comme Grimal, Chantraine, Fernand Robert ou Mme de Romilly. J’ai eu la chance, dans ma vie privée, d’être « coachée » par deux proches efficaces, l’un pour la rigueur et l’exigence, l’autre, relectrice bienveillante, pour la méthode historique. Mais j’étais aussi un esprit indépendant qui privilégiait ses goûts et ses préférences !

L.V.D.C. : Vous rappelez-vous du premier texte latin et/ou grec que vous avez lu et/ou traduit ? Quelle a été votre réaction ?

D. J. : J’ai presque envie de vous dire : la messe en latin, qui m’a donné de très bonnes bases de grammaire et de vocabulaire latins ! Sinon, j’ai un peu de mal à citer celui-ci plutôt que celui-là. Nous utilisions au lycée des manuels qui offraient de longs textes suivis en latin ou en grec, d’auteurs divers. Je me souviens de Cicéron que je trouvais un peu ennuyeux (quoique…, « Quousque tandem, Catilina… », ça avait de l’allure !), et de Lysias et son invalide qui étaient plus amusants. Les éblouissements sont venus plus tard, surtout en grec, avec les auteurs tragiques, Thucydide, Platon, ou encore Démosthène.

L.V.D.C. : Vous publiez ces jours-ci un ouvrage passionnant sur le serpent en Grèce ancienne : quelle est l’origine de ce projet et comment s’inscrit-il dans la filiation de vos œuvres ?

D. J. : Quand j’ai écrit mon dernier livre (Comment connaître l’avenir pour un Grec ancien ?), j’ai été étonnée de rencontrer souvent un serpent, et cela m’a donné l’envie de m’intéresser davantage à la place de ce reptile chez les Grecs, essentiellement dans la mythologie mais aussi dans la vie réelle. Cela a été pour moi comme une récréation dans des travaux plus sérieux, et l’occasion de nombreuses découvertes.

L.V.D.C. : Qu’est-ce qui vous plaît, vous fascine ou vous intéresse dans les serpents ?

D. J. : Jusque-là, les serpents ne me fascinaient pas spécialement ; comme beaucoup de personnes, je suppose, j’éprouvais plutôt de la crainte et une vague répulsion. Mais en cherchant sa place et son rôle chez les Grecs, j’ai pu constater qu’ils étaient, eux, réellement fascinés par le serpent. Il avait à leurs yeux un côté semi-divin, un rôle d’intermédiaire entre les humains et les dieux, surtout les inquiétants dieux chtoniens, des pouvoirs presque magiques de vie et de mort ; dans la mythologie, les serpents occupent une place insoupçonnée ; ils font même partie du corps de plusieurs divinités, comme un signal « Attention, danger ! »

Dans la vie quotidienne, les Grecs ordinaires en rencontraient souvent ; ils faisaient certainement la distinction entre les serpents venimeux et les couleuvres, inoffensives mais apparentées elles aussi au monde divin : il valait mieux garder avec tous une distance respectueuse. Les esprits savants, eux, se sont au contraire intéressés de près à cet animal étrange, d’une façon qui surprend aussi bien souvent.

L.V.D.C. : Dès les premières lignes on est frappé par la familiarité que vous avez avec les auteurs grecs : quelles ont été vos sources ?

D. J. : Enseigner le grec en classes préparatoires pour les deux concours à l’ENS a été un enrichissement énorme, dans la mesure où l’un des deux avait un programme d’auteurs différents chaque année. J’ai pu ainsi approfondir l’ensemble des œuvres de ces auteurs, et, par curiosité personnelle, en découvrir d’autres, en préférant autant que possible le texte grec à la traduction. J’ai bien sûr une grosse bibliothèque de « Budés » grecs ; mais nous avons aussi maintenant la chance de disposer sur Internet de sites accessibles (par exemple Remacle) qui proposent presque tous les auteurs grecs en édition bilingue, avec, il est vrai, une traduction qui date souvent.

L.V.D.C. : La langue grecque s’avère particulièrement riche et nuancée pour qualifier les différents « serpents » : pourriez-vous, brièvement, indiquer les implications de ces différents termes ?

D. J. : Le TLG (Thesaurus Linguae Graecae) ne compte pas moins de 80 termes, noms savants, mots rares ou doublets, pour désigner les serpents ! Les serpents rencontrés dans les mythes sont très souvent des drakontes, des « dragons », ce qui n’a pas peu contribué à la fortune littéraire de cet animal ; le drakôn fait peur peut-être d’abord parce qu’il se rattache par sa racine indo-européenne au verbe derkomai qui signifie « regarder d’un regard fixe ou perçant », voire « d’un regard qui lance des flammes », ensuite par les adjectifs effrayants qui l’accompagnent généralement. Mais le mot le plus employé, en poésie comme en prose, est ophis ; d’autres plus rares sont soit moins précis, comme herpeton, qui désigne tout ce qui rampe au sol, soit au contraire plus techniques : le mot hydra est en principe réservé aux serpents d’eau, et pratiquement à son représentant mythique l’hydre de Lerne, mais on trouve aussi parfois le masculin hudros ; l’echis est plus spécifiquement la vipère… et son féminin, echidna, désigne souvent la femme perfide chez les poètes.

L.V.D.C. : L’ouvrage contient également de magnifiques photos et illustrations en couleur : en quoi étaient-elles indispensables ?

D. J. : Il me semblait en effet qu’on ne pouvait pas dissocier l’étude du serpent mythique des innombrables images qu’en donnaient les artistes grecs (sur les vases, les peintures, les bas-reliefs ou les sculptures), qui montrent bien la place qu’il occupait dans l’imaginaire d’alors ; et ce qui m’a fait grand plaisir, c’est que mon éditrice, Mme Caroline Noirot, m’a dit, et je l’en remercie encore, que je pouvais mettre toutes les images que je souhaitais, et qu’elles seraient en couleurs. On peut ainsi apprécier combien ces artistes voulaient rendre leurs serpents impressionnants, mais aussi comment ils ont dû souvent modifier les images proposées par les récits mythologiques pour les dessiner plus aisément : il n’est pas facile de représenter les cent têtes du Titan Typhée (ou Typhon) ! On remarquera aussi qu’ils ont inventé une nouvelle espèce de serpents inconnus à la fois des récits mythologiques et des descriptions savantes : des serpents dotés d’une crête et d’une barbe, censés probablement effrayer davantage encore.

L.V.D.C. : Le serpent a-t-il autant mauvaise presse chez les Grecs que pour nous héritiers d’Adam et d’Ève ?

D. J. : On ne peut pas dire, je pense, que le serpent a mauvaise presse chez les Grecs. Il ne représente pas le mal, mais il fait peur. Comme il rampe, il semble par là-même être un fils de la Terre, ou l’émissaire de divinités chtoniennes redoutables et vengeresses. Il est fréquemment aussi le gardien d’un lieu sacré. Il apparaît souvent dans les mythes comme un « méchant » luttant contre un héros ; mais c’est généralement parce que ce héros est venu le déranger ou l’attaquer lui-même, alors qu’il ne demandait rien ; il se défend contre les importuns et punit les transgressions, mais n’en est pas récompensé : c’est toujours le héros qui triomphe. Il peut aussi être l’assistant d’un dieu bienveillant, comme c’est le cas pour les serpents d’Asclépios élevés dans ses temples ; et il apparaît glorieusement comme l’incarnation du dieu guérisseur chaque fois qu’il implante son culte dans une nouvelle cité. On aimerait parfois réhabiliter un peu le serpent grec !

L.V.D.C. : Est-il vrai que les Anciens avaient des serpents chez eux, comme nous des chats ou des chiens, pour garder la demeure et faire déguerpir les souris ?

D. J. : Ceux qui en parlent sont des auteurs tardifs pas toujours très fiables. Ils semblent néanmoins d’accord pour dire que les serpents chassaient les souris et les rats dans les maisons et les mangeaient, et que les belettes (animal, lui, plus familier, semble-t-il, comme nos chats que les Grecs ne connaissaient pas vraiment) s’en prenaient à eux parce qu’elles aussi se nourrissaient de ces souris. En revanche, je ne dirais pas que les Grecs élevaient des serpents « pour garder la demeure » : on n’en a aucun exemple ; je suppose aussi qu’ils ne tenaient pas à laisser vivre chez eux des serpents venimeux (ils savaient les reconnaître). On peut finalement penser que, s’ils trouvaient chez eux des serpents (probablement des couleuvres), les Grecs ne les chassaient pas, mais appréciaient leur rôle de destructeurs de rats et de souris, et cherchaient même parfois à se les rendre favorables (on ne sait jamais si un serpent n’a pas un lien divin !), comme en témoignent plusieurs images où ils leur offrent une coupe de vin ou gardent une attitude respectueuse.

L.V.D.C. : Dans votre texte, vous dépoussiérez avec une généreuse liberté notre manière de recevoir l’histoire en général et l’histoire antique en particulier : en quoi cela vous a-t-il paru nécessaire maintenant ?

D. J. : Je déplore le recul dans l’enseignement de tout ce qui concerne l’antiquité grecque et romaine ; son histoire d’abord, ses langues ensuite. Il y a cent ans encore, par exemple, tout le monde connaissait Périclès et son Aspasie, ou César et Pompée, tous les enfants les fréquentaient à l’école. Aujourd’hui, bien rares sont ceux à qui ces noms disent quelque chose. Ces langues et cette histoire constituent tout de même nos racines, notre culture et notre identité française. La pensée antique est, elle aussi, toujours d’actualité. Thucydide voyait dans son Histoire du Péloponnèse un « acquis pour l’éternité », c’est-à-dire un guide en politique, les mêmes causes (qu’il analyse) produisant toujours les mêmes effets ; et nos politiques d’aujourd’hui devraient lire son ouvrage pour mieux discerner les enjeux, les suites et les conclusions inévitables de tel ou tel conflit. Dans mon ouvrage intitulé La politique : une activité dangereuse en Grèce ancienne ?, le lecteur peut voir aussi à quel point s’imposent les comparaisons avec l’époque moderne. Mme de Romilly s’était donné pour tâche de transmettre et de « dépoussiérer » ; comme d’autres, j’essaie modestement de la suivre.

L.V.D.C. : Pour finir par un sourire et un peu d’ironie : quel est votre serpent préféré ?

À vrai dire, je m’interroge : ai-je vraiment rencontré un jour un serpent ? J’ai le vague souvenir d’avoir vu, dans mon enfance et nos balades auvergnates, une forme sinueuse disparaître dans un buisson, dont on m’a dit ensuite que c’était un serpent. En fait, je connais mieux, en texte et en image, les serpents grecs que les serpents français ! Aussi vais-je en choisir un parmi les images de mon livre : j’aime bien ce serpent que Cadmos s’apprête à tuer d’une pierre (sur un vase du Louvre) : le pauvre ne ressemble pas vraiment à un monstre dangereux, il semble très surpris et pas rassuré du tout !

Dans la même chronique

Entretien tragique avec Christine Mauduit

Entretien rhétorique avec Stéphane Marchand, Pierre Ponchon et André Rehbinder

Dernières chroniques

Albums – Moi, Cléopâtre, dernière reine d'Égypte