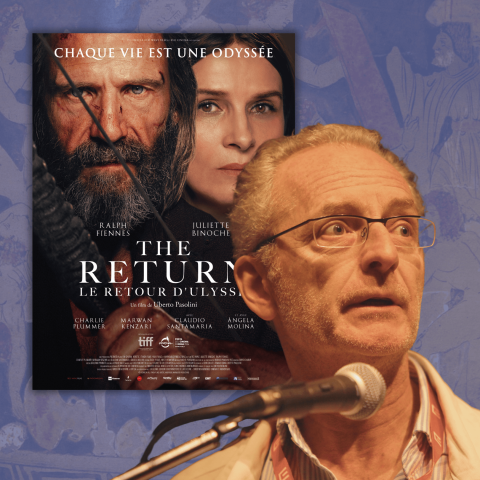

À l’occasion de la sortie en salles du film The Return (2025), libre adaptation de l’Odyssée d’Homère, le réalisateur et scénariste Uberto Pasolini nous fait l’honneur d’un entretien exclusif pour revenir sur son parcours, son rapport aux textes antiques et le regard de cinéaste qu’il porte, à travers Ulysse et Pénélope, sur la douleur du retour et la guerre sans fin.

La Vie des Classiques : Comment vous présenter en quelques mots ? Quels sont les êtres de chair ou de papier qui ont marqué votre parcours ?

Uberto Pasolini : Je suis un cinéaste italien basé à Londres, où j’ai vécu la majeure partie de ma vie. Mes 42 années dans le cinéma ont d’abord été façonnées par ma rencontre avec le producteur britannique David Puttnam (Chariots of Fire), avec qui j’ai fait ma première expérience sur le tournage de The Killing Fields (La Déchirure) et avec qui j’ai continué à travailler pendant dix années supplémentaires. Après cette rencontre, j’ai aussi collaboré avec mon (ex-)épouse Rachel Portman, une compositrice brillante avec qui j’ai eu trois filles et avec qui je travaille toujours (elle a composé la musique de The Return).

L.V.D.C. : Avez-vous étudié le grec ancien et le latin ? Si oui, quel souvenir en gardez-vous ?

U.P. : J’ai étudié le grec ancien et le latin au lycée classique à Milan, où j’ai grandi. Je n’ai jamais été très bon dans ces langues, et aujourd’hui je regrette vraiment de ne pas avoir fourni plus d’efforts dans ces études ; ce serait merveilleux de pouvoir lire Homère dans le texte original ! Mais, malgré mes faibles résultats, la fascination pour le monde de ces auteurs, qui avait commencé avec mes parents me lisant les mythes grecs quand j’étais enfant, est restée avec moi et nourrit encore beaucoup de mes lectures aujourd’hui.

L.V.D.C. : Comment est né l’idée de The Return ?

U.P. : Lorsque j’ai commencé à essayer de devenir producteur indépendant il y a trente ans, la première idée que j’ai eue était de tenter une adaptation de L’Odyssée. Cela faisait de nombreuses années que le cinéma n’avait pas abordé les mythes grecs (je pense à Iphigénie et Les Troyennes de Cacoyannis) et encore plus longtemps que Hollywood avait abandonné les productions à pertes de « péplums » sur l’histoire romaine (The Fall of the Roman Empire d’Anthony Mann).

Je pensais que Homère, et L’Odyssée en particulier, pourraient, s’ils étaient abordés de façon intime plutôt que spectaculaire, permettre à de nouveaux publics de découvrir l’universalité intemporelle de la vision grecque de la condition humaine.

L.V.D.C. : La mythologie gréco-latine est une sorte de mythe « au carré » : le texte, lu en masse depuis des millénaires, est mythique, mais les films prenant pour sujet les épopées ne le sont pas moins : quel a été votre angle d’approche face à ce monstre sacré qu’est L’Odyssée ?

U.P. : Ce qui m’intéressait dans L’Odyssée, ce n’étaient pas les voyages physiques des livres 9 à 12, avec tous les éléments fantastiques issus, selon les philologues, d’une tradition orale séparée, mais le drame intime d’une famille qui tente de se retrouver après avoir été déchirée par la guerre. Cela signifiait se concentrer sur des moments des livres 1 à 4, et principalement sur les livres 13 à 23 (il y a un large consensus pour dire que le livre 24 ne provient pas du même auteur ou des mêmes auteurs que les précédents).

L.V.D.C. : Vous ne faites pas appel au merveilleux : pourquoi ?

U.P. : D’une certaine façon, j’étais intéressé par l’histoire derrière le mythe, par trouver dans le texte d’Homère tout ce qui est humain et universel mais souvent oublié ou éclipsé par les cyclopes, les sirènes et les dieux. Je souhaitais présenter une histoire de personnages en lutte, complexes, que le public d’un film pourrait reconnaître immédiatement.

En particulier, je voulais que les personnages aient toute leur autonomie et soient responsables de leurs actions et des conséquences. Cela signifiait renoncer à la présence des dieux, et d’Athéna en particulier, et laisser Ulysse, Pénélope et Télémaque entièrement responsables des situations où ils se trouvent, forcés de les affronter et de les comprendre seuls, sans l’aide ni l’ingérence du surnaturel.

L.V.D.C. : Votre film s’intitule « The Return » : il parle donc du retour d’Ulysse, mais également tout autant de ce qu’a pu être ce retour pour Pénélope : comment avez-vous construit son personnage si merveilleusement incarnée par Juliette Binoche ?

U.P. : Pour tout le scénario, le texte original est vraiment la base du travail sur le personnage de Pénélope. Beaucoup de lectures de travaux philologiques ont été faites, notamment de différentes chercheuses « féministes », pour interpréter et porter à l’écran l’état d’esprit de Pénélope à chaque moment (je pense en particulier à la dispute vieille de plusieurs millénaires autour du livre 16 : a-t-elle reconnu son mari ou non ?).

En plus, j’ai lu de nombreuses interviews d’épouses de vétérans américains revenant du Vietnam, où j’ai trouvé des émotions et des défis très proches de ceux d’Homère.

Bien sûr, rien de tout cela n’aurait fonctionné sans le talent, l’intuition, l’expérience et la curiosité que Juliette a apportés à son interprétation.

L.V.D.C. : Vous pointez magistralement la brutalité du contexte social : faut-il y voir un écho à la brutalisation de notre société ? La guerre de Troie et ses conséquences est-elle l’archétype de toute guerre ?

U.P. : Malheureusement, la guerre et la violence semblent indélébilement ancrées dans la nature humaine, et peu de choses ont changé malgré des millénaires de « civilisation ».

À part les épopées originaires de Mésopotamie, qui nous sont parvenues assez récemment, Homère et ses deux principaux poèmes sur la guerre de Troie (on pense qu’il en a écrit d’autres) sont non seulement le fondement de la littérature occidentale, mais aussi de la connaissance grecque d’eux-mêmes, et de là de notre compréhension de la nature humaine avec toute sa brutalité.

Les « héros » de Troie, avec toutes leurs profondes faiblesses humaines, sont encore parmi nous, et nous sommes leurs enfants, comme leur guerre est dans toutes les guerres que nous continuons à mener.

L.V.D.C. : Pour finir sur une note plus personnelle : quel est votre meilleur souvenir du tournage ?

U.P. : La première fois que Juliette et Ralph étaient ensemble sur le plateau, nous avons tourné la scène de leur première rencontre la nuit autour du feu (livre 16). C’était une journée magique, où la frontière entre acteurs et personnages a disparu, et alors que nous assistions à la réunion de deux acteurs extraordinaires après vingt-cinq ans depuis leur dernière collaboration (The English Patient), nous étions aussi témoins en temps réel de la difficile rencontre après vingt ans de séparation entre un vieux soldat et sa femme. Ralph a complètement disparu dans un Ulysse tragique confronté à la tristesse et à la colère de sa Pénélope/Juliette. Inoubliable.

Visionner la bande annonce :

Dans la même chronique

Entretien tragique avec Christine Mauduit

Entretien rhétorique avec Stéphane Marchand, Pierre Ponchon et André Rehbinder

Dernières chroniques