« Bonae litterae reddunt homines » (« Les bonnes lettres rendent les hommes humains ») écrit Érasme dans la Querela pacis (La Complainte de la paix) de 1517. Ces « bonnes lettres », parfois alors appelées « lettres humaines » et distinguées des « lettres saintes », expriment un idéal encyclopédique, moral et « anthropologique » voire politique spécifique, avant celui des « Belles-Lettres » qui triomphera à l’Âge classique, bien avant celui des « droits de l’homme » ou de l’« humanitaire » d’aujourd’hui. Celui-ci se fonde sur la triade, cardinale dans l’humanisme historique, du studium (étude), de la charitas (charité et compassion) et de l’unitas hominum (unité et concorde du genre humain).

Cette chronique d'Olivier Guerrier entend mettre en relief certains des contenus, des messages et des auteurs principaux de l'humanisme, comme leurs prolongements dans la culture ultérieure.

En grec ancien, le verbe ἀποφθέγγομαι (apophtengomai ; ἀπό, marquant l’achèvement ; φθέγγομαι, faire entendre un son, parler) signifie « déclarer à voix haute », « déclarer ouvertement », « déclarer clairement », et il renvoie donc à l’oralité, à la clarté, comme à la force pragmatique du message proféré. Bien qu’on puisse le traduire par « précepte », l’ἀπόφθεγμα (apophtegma) qui en dérive se distingue des autres formes brèves comme la « maxime », la « sentence » ou le « proverbe » en ce qu’il est en rapport avec une situation d’échange, en ce qu’il a une valeur foncièrement circonstancielle autrement dit.

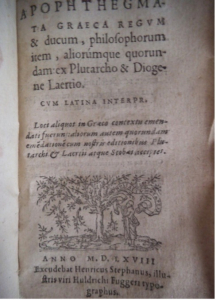

Dans ses deux traités des Moralia, les Βασιλέων ἀποφθέγματα καὶ στρατηγών (Regum et imperatorem apophthegmata) et les Ἀποφθέγματα Λακωνικά (Apophthegmata Laconica), Plutarque (44-vers 125) a consigné certains des exemples les plus remarquables de ces formules venues de l’Antiquité, qui remportent à la Renaissance un grand succès, en raison entre autres du goût de la période pour la littérature gnomique - la γνώμη (gnômè) étant l’opinion, la connaissance subjective, on parle aussi de « doxographie ». Collection d’énoncés lapidaires, les Apophthegmata de Plutarque constituent ainsi, pour un éditeur humaniste, un terrain idéal. De nombreuses versions séparées des deux opuscules voient le jour à l’époque. Après les traductions latines de Francesco Filelfo (1398-1481) en 1437 et de Raphael Regius (1440-vers 1520) pour la première fois en 1507, Robert Aulotte en dénombre 20 autres entre 1531 et 1547, et huit entre 1547 et 1552[1]. Il mentionne également pour le XVIe siècle cinq traductions italiennes, deux traductions anglaises et trois traductions espagnoles[2], tandis que nous connaissons au moins quatre traductions françaises.

Après que Guillaume Budé (1467-1540) a réuni, entre 1515 et 1519, des apophtegmes empruntés en majorité à Plutarque – qui paraîtront en français sous le titre de l’Institution du Prince en 1547[3]–, sort en 1531 la première des versions érasmiennes en latin (on en comptera une bonne vingtaine jusqu’en 1547, et d’autres encore ensuite), qui mêle d’ailleurs les Apophtegmes de Plutarque aux Vies des philosophes de Diogène Laërce (180-240), mais également, en ses derniers livres, à des extraits d’autres traités des Moralia comme les Præcepta conjugalia ou le De adulatore. L’œuvre accommode de façons diverses la matière primitive aux goûts du temps. Érasme (vers 1466-1526) s’y présente comme un nouveau Plutarque, qui s’est lui aussi livré à une collation, mais qui s’adresse quant à lui non pas à un empereur tel que Trajan, mais à un jeune homme de quinze ans, le duc de Clèves, représentant ici de la jeunesse studieuse. La voie est tracée pour des réadaptations françaises du texte dudit Érasme, sous forme poétique par exemple, comme c’est le cas des Cent premiers apophtegmes d’aucuns illustres princes et philosophes, jouxte la traduction latine d’Érasme, reduictz en rithme française de 1557 du Rouennais Guillaume Haudent, suite de décasyllabes à rimes plates, où l’apophtegme se dilue quelque peu et perd de sa valeur exemplaire.

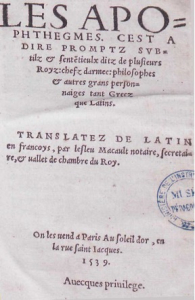

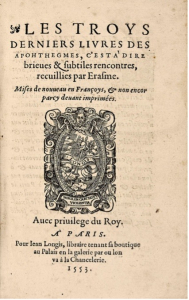

Mais c’est en réalité Antoine Macault qui a lancé la vogue des traductions en français des Apophtegmes d’Érasme, en en donnant en 1539 les cinq premiers livres, travail complété en 1553 par Étienne Des Planches dans Les troys derniers livres des Apophtegmes, c’est à dire brieves et subtiles rencontres recueillies par Érasme, mises de nouveau en françoys. On note que cet intitulé donne pour équivalent vernaculaire à « apophtegme » le substantif « rencontre » et, si Jacques Amyot (1513-1593) choisira comme titre « dits notables » dans sa version complète des Moralia (Les œuvres morales et meslées, 1572), il emploiera volontiers « rencontre » pour traduire le terme grec dans le texte des traités concernés. Plutôt lié à des contextes sérieux à l’origine, l’apophtegme va perdre en gravité à mesure qu’il se détache de son ancrage premier. Immergé, si l’on peut dire, dans des ouvrages modernes tels que les Nouvelles récréations et joyeux devis (1558) de Bonaventure Des Périers (1510-1544), les Sérées (1584-1598) de Guillaume Bouchet (1513-1594), ou les Bigarrures (première édition en 1582 ou 1583, et dont le quatrième livre, publié en 1586, sera flanqué des Apophtegmes du sieur Gaulard Gentilhomme de la Franche Comté Bourguignotte) d’Étienne Tabourot des Accords (1549-1590), l’apophtegme-rencontre devient un « bon mot », et se leste volontiers de gauloiserie. On confine à la parodie, et on a même pu parler de « dégradation burlesque »[4]. N’empêche que subsiste l’idée primitive de surgissement aléatoire, d’un événement linguistique qui a rapport au Kairos, et qui à ce titre conserve le primesaut de la conversation, empêchant par là toute sclérose de la langue. On comprend que la Renaissance, temps de l’imprimerie et de l’écrit, mais qui garde le goût sinon le fantasme de la parole vive, se soit plu à ce genre d’énoncés, ce qui ne s’éteindra pas au siècle suivant : tandis que Nicolas Perrot d’Ablancourt (1606-1664) y publiera, en 1664, Les Apophtegmes des Anciens tirés de Plutarque, de Diogène Laërce, d’Élien, d’Athénée, de Stobée, de Macrobe, et de quelques autres, l’apophtegme continuera de hanter, à tout le moins, les auteurs « classiques », grands amateurs de brièveté et de formules frappantes[5].

[1] Amyot et Plutarque – La tradition des Moralia au xvie siècle, Genève, Droz, 1965 , p. 35.

[2] Ibid., p. 39-40.

[3] Ibid., p. 79-80.

[4] Nicolas Kiès, « Cum grano salis : l’apophtegme humoristique dans la seconde moitié du xvie siècle », Usages et enjeux de l’Apophtegme (xvie-xviiie siècles), Bérengère Basset, Olivier Guerrier et Fanny Népote (éds), Littératures classiques, n°84-2014, Armand Colin, p. 106. En 1690, Furetière enregistre ladite dégradation : « Rencontre signifie aussi une equivoque, allusion, une pointe d'esprit, quelque mot facetieux dit à propos, une turlupinade », Dictionnaire universel, contenant généralement tous les mots françois tant vieux que modernes, et les termes de toutes les sciences et des arts, La Haye & Rotterdam, chez Arnout & Reinier Leers, 1690.

[5] Sur Perrot d’Ablancourt, voir l’article de Dominique Bertrand dans le volume précédemment cité, ainsi que ceux, sur le xviie siècle français, de Philippe Chométy, Maxime Normand et Christine Noille-Clauzade.

Dans la même chronique

Dernières chroniques

Entretien tragique avec Christine Mauduit