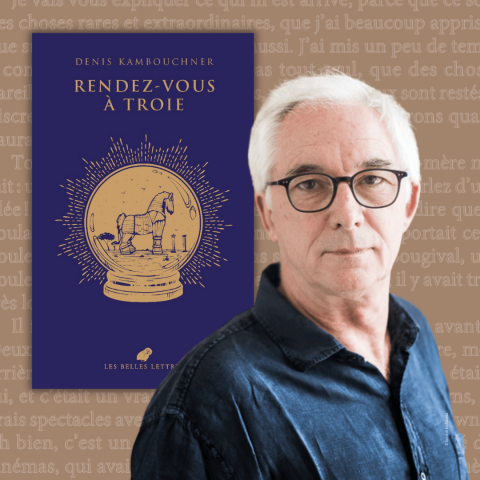

À l’occasion de la parution de Rendez-vous à Troie aux éditions Les Belles Lettres, le philosophe Denis Kambouchner nous fait l'honneur d'un entretien exclusif pour nous conduire sur les rives de la mer Égée, au siège de Troie, aux côtés de Léo Cerzanne, collégien de 13 ans.

La Vie des Classiques : Comment vous présenter en quelques mots ?

Denis Kambouchner : J’ai enseigné à l’université durant quarante ans, dont vingt à la Sorbonne, principalement l’histoire de la philosophie du XVIIe siècle. Je me suis beaucoup occupé de Descartes sur qui j’ai publié une série d’ouvrages, et dont j’ai réalisé ou dirigé plusieurs éditions (ce n’est pas fini). Mais j’ai toujours été très sollicité par les problèmes de la culture et de l’école, auxquels j’ai consacré une autre série de publications, pour certaines à l’intention de jeunes lecteurs. Et je n’ai jamais oublié ma première vocation qui était plutôt littéraire, avec un roman rédigé à l’adolescence, un autre laissé inachevé dix ans plus tard, et celui-ci, Rendez-vous à Troie, dont la première version date du début des années 2000.

L.V.D.C. : Quels sont les êtres, de chair ou de papier, qui ont rythmé et déterminé votre parcours intellectuel ?

D. K. : Les êtres de papier sont trop nombreux pour que je puisse les dénombrer. Les êtres de chair, outre mes parents ? Un ami de ma famille, un ingénieur belge, très cultivé, m’avait offert quand j’avais dix ou douze ans de beaux livres qui m’ont fait grande impression, parmi lesquels les trois volumes de la Civilisation grecque d’André Bonnard. Ensuite, il y eut au lycée de Châtenay-Malabry une professeure de lettres charismatique nommée Andrée Dumazeau. Ensuite, rencontré en mai 1968, un professeur de philosophie et écrivain, Michel D’Hermies, qui savait tout de la peinture et avec qui j’ai échangé trente ans durant. Encore après, parmi de très nombreuses rencontres, et depuis les années 70 jusqu’à son décès en 2004, l’amitié de Jacques Derrida, à qui j’ai consacré un petit livre (Écrits pour Derrida, Manucius, 2023).

L.V.D.C. : Quel est le premier texte antique auquel vous avez été confronté ? Quelle a été votre réaction ?

D. K. : Je ne peux évoquer de première rencontre, en dehors de l’Iliade et de l’Odyssée, dont j’avais lu, enfant, une version bien sûr des plus abrégées, dans un superbe album illustré par deux grands artistes américains, Alice et Martin Provensen, dans un style proche de la peinture grecque. Ensuite, comme de nombreux élèves de ma génération, j’ai suivi des cours de latin dès la sixième, et de grec dès la quatrième. J’aimais beaucoup cela, nous faisions connaissance avec les poètes, les tragiques, les historiens, les orateurs, mais je ne me souviens pas de textes qui m’auraient particulièrement marqué. Plus tard encore, naturellement, il y a eu les philosophes : les présocratiques, Platon, Aristote, les stoïciens, Lucrèce, et une série d’autres.

L.V.D.C. : Vous avez récemment publié Rendez-vous à Troie : comment comprendre ce pas de côté par rapport à vos centres d’intérêts habituels ?

D. K. : Bien qu’ayant poussé assez loin certaines recherches, je n’ai jamais envisagé de m’enfermer dans une spécialité, ni dans une époque, ni dans un genre d’écriture. Et en tant que philosophe, donc indépendamment même de mon intérêt pour la littérature, la question de ce que nous pouvons offrir aux jeunes générations m’a toujours paru des plus importantes. De là, dans quelques-uns des rares moments de loisir que l’université m’a laissés, l’idée de faire œuvre pédagogique (mais pas seulement), en me saisissant d’un grand texte mythique, en l’occurrence celui d’Homère, pour tâcher de rendre sensibles aux jeunes lecteurs tout à la fois le raffinement de l’intrigue, l’envergure des personnages, la dimension tragique de l’histoire (sans oublier ses éléments comiques), et la poésie de l’ensemble. Dans mes livres sur Descartes, j’ai principalement cherché à conduire le lecteur au plus près de l’effort de pensée de l’auteur du Discours de la méthode. Ici et là, la matière est toute différente, et le genre tout autant, mais il y a quelque chose de commun dans la démarche.

L.V.D.C. : Dès les premières lignes, nous sommes frappés par la familiarité que vous avez vos personnages, comme s’ils étaient vos amis et donc vos contemporains, si bien que l'envie nous prend de vous demander : quand et comment vous êtes-vous rencontrés ?

D. K. : En réalité, je n’ai redécouvert l’Iliade qu’avec très peu d’avance sur mon jeune narrateur (qui par ailleurs, au moment où il débarque au camp grec, connaît déjà l’essentiel de l’histoire). C’est le projet du roman qui m’a incité à m’y replonger, et non l’inverse. La familiarité dont vous parlez n’est donc pas précisément la mienne ; elle résulte plutôt du principe du récit : c’est la sorte d’intimité dans laquelle le jeune Léo se trouve d’emblée avec Achille et Patrocle qui l’accueillent sous leur tente. Bien entendu, cette familiarité s’entend dans le respect des différences de condition et de statut : Léo a bien conscience de parler avec des héros de légende et même, s’agissant d’Achille, avec un personnage semi-divin. C’est pour lui une expérience saisissante, et j’espère que quelque chose s’en communique aux lecteurs. Par ailleurs, j’ai travaillé sur le texte d’Homère et sur ses versions françaises pour restituer au mieux, dans un langage aussi direct que possible, la force des échanges verbaux.

L.V.D.C. : Quelles ont été vos sources ? Qu’est-ce qui est « inventé » dans votre ouvrage ?

D. K. : Ce qui est inventé, outre la situation de départ et l’environnement familial et scolaire de Léo, c’est sa relation avec les héros, que sa connaissance de l’histoire vient enrichir ; c’est le langage que lui tient Achille et que j’espère convaincant ; ce sont, ensuite, ses déplacements dans le camp grec (mission confiée par Achille incluse) et dans l’espace de la bataille, pendant que l’action de l’Iliade suit exactement son cours ; c’est, enfin, tout ce qui se passe à Troie à partir du moment où Léo y entre – mais je laisse les lecteurs découvrir cette partie du roman. Quant aux sources : à très peu de chose près, l’Iliade toute seule. Je n’avais lu que peu d’études autour de ce texte. Il est fait allusion au récit de la prise de Troie dans La Suite d’Homère de Quintus de Smyrne (IIIe siècle ap. J.-C. ?), et l’explication finale doit beaucoup à un très beau livre de Jean-Pierre Vernant, à qui il est rendu hommage sous les traits d’un vieux professeur.

L.V.D.C. : Le livre s’adresse en priorité à des adolescents ou à de jeunes adultes : remplace-t-il la lecture de l’Iliade ? Ou, au contraire, faut-il avoir lu l’Iliade pour l’apprécier ?

D. K. : La lecture du roman ne présuppose aucune connaissance de l’Iliade ; tous les principaux éléments de l’épopée sont là, avec, je l’espère, les rappels et les explications qu’il faut. Quant à remplacer la lecture du poème, il n’en est pas question, au grand jamais ! Seulement, si nous parlons d’une lecture intégrale, il s’agit toujours d’une longue traversée !

L.V.D.C. : Est-ce que vous voyez des parallèles entre l’Iliade et notre époque ?

D. K. : Aucun parallèle. Il y aurait beaucoup à dire, y compris d’ailleurs sur le côté sauvage de l’Iliade… Mais d’abord, on ne se fait pas la guerre aujourd’hui (pas plus qu’hier, il est vrai) pour « la plus belle des mortelles » (Hélène) ; et puis, les héros de l’Iliade n’étaient pas, comme nous tous plus ou moins, rivés à leur smartphone. C’est précisément pourquoi il nous est si nécessaire de leur rendre visite…

Crédit photo : Astrid di Crollalanza

Découvrez également un entretien vidéo avec Denis Kambouchner réalisé par Les Belles Lettres :

Dans la même chronique

Entretien tragique avec Christine Mauduit

Entretien rhétorique avec Stéphane Marchand, Pierre Ponchon et André Rehbinder

Dernières chroniques

Grand écart – Moi et les autres