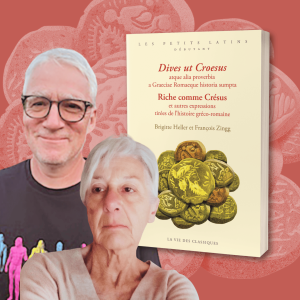

À l’occasion de la publication de Dives ut Croesus atque alia proverbia a Graeciae Romaeque historia sumpta, dernier volume bilingue latin-français de la collection Les Petits Latins, Brigite Heller et François Zingg nous font l’honneur d’un entretien exclusif pour nous conduire à la découverte des histoires qui se cachent derrière des expressions françaises que nous employons au quotidien.

La Vie des Classiques : Comment vous présenter ?

François Zingg : AVE ! D’origine suisse alémanique par mon papa germanophone, j’ai toujours vécu en Suisse romande (donc francophone) suite à son mariage dans le canton de Fribourg. J’ai très vite été attiré par les langues, aussi bien vivantes que classiques. D’ailleurs, ma troisième branche d’études à l’Université de Fribourg fut le russe (une langue si belle, riche et si difficile, elle aussi) ! J’ai toujours su que je « ferais » du latin et du grec dès que possible, et, surtout, que je les enseignerais dès que l’occasion se présenterait. Ce qui n’a pas manqué : après moult remplacements dans plusieurs écoles avec des tas de branches très différentes dans mes premières années de prof, j’ai pu obtenir un poste d’enseignant de grec au collège St-Michel. C’était il y a 37 ans…

Brigitte Heller : Quant à moi, je suis écrivain jeunesse, passionnée par la civilisation et la mythologie grecques.

L.V.D.C. : Quelle a été votre formation intellectuelle ? Quelles ont été les rencontres déterminantes, de chair ou de papier, dans votre parcours ?

B. H. : J’ai suivi des études littéraires. Elles m’ont conduite à exercer le métier de rédactrice publicitaire. Mais ma passion pour les histoires et la lecture date de ma petite enfance. J’ai un besoin presque vital de lire et d’être entourée de livres !

J’ai renoué avec la mythologie grecque en voulant la faire découvrir à mes enfants. Relire l’Iliade m’a profondément touchée à cette période de mon existence. J’ai alors approfondi avec boulimie mes connaissances. Hésiode, Virgile, Ovide, les deux Pline, Hérodote, Plutarque, Élien… la liste est longue en ce qui concerne les auteurs de l’Antiquité. Et parmi nos « contemporains » Pierre Grimal, Paul Veyne, Jacques Lacarrière, Claude Mossé, Yves Bonnefoy, Jacqueline de Romilly bien sûr, et puis Pierre Cabanes, historien passionné que j’ai eu la chance de rencontrer plusieurs fois à Clermont-Ferrand avec son épouse Monique, et qui m’a toujours encouragée. Mon premier ouvrage pour la jeunesse (2002) s’intitule 10 légendes de dauphins, et les récits déroulés proviennent d’écrits d’auteurs grecs et romains. En le réalisant j’ai eu le sentiment d’être un maillon, une courroie de transmission entre ces voix de l’Antiquité et le monde d’aujourd’hui. Personne n’avait encore fait découvrir aux enfants tous ces témoignages.

F. Z. : Après mon engagement au collège St-Michel, là même où j’avais étudié durant sept ans pour obtenir mon baccalauréat type A, le latin lui aussi est rapidement venu s’ajouter naturellement à mes attributions. Et c’est ainsi que j’ai pu faire de mes deux passions mon métier, qui n’a donc jamais été une corvée du tout. Je me souviens que nombre de profs me déconseillaient de me lancer dans cette voie, qui était déjà à l’époque semée d’embûches, car peu fréquentée (en élèves, évidemment). Mais mon enseignant de géographie, sentant ma motivation pour ce domaine, m’a heureusement convaincu de tenter ma chance là où mon cœur m’appelait. Et j’ai également pu compter sur mes parents qui ne m’ont jamais freiné dans la poursuite de mes études. Enfin, j’ai eu la chance de me lancer dans mes premières années sous l’égide bienveillante de M. Francis Roulin, ce cher « papa Zeus » qui a su nous donner le goût de l’Antiquité, de la traduction et de la lecture des classiques, notamment des tragédies grecques (grâce aux petits classiques Hatier, aujourd’hui disparus, que nous allions chouraver au sous-sol d’une librairie de la ville, bien qu’ils ne coûtassent que quelques misérables francs suisses). Ma voie était dès lors toute tracée !

L.V.D.C. : Quel a été le premier texte antique que vous avez lu ou traduit ? Quel souvenir en gardez-vous ?

F. Z. : Je n’ai pas de souvenirs très précis de mon premier texte grec ou latin, mais c’est toute une ambiance qui me revient, notamment avec les cours de papa Zeus, sans oublier mes dernières années de collège (= lycée pour vous), qui furent également très riches. Je vous citerais quelques pages aventureuses de l’Anabase de Xénophon, des extraits du Contre Eratosthène de l’orateur Lysias, les incontournables Catilinaires de Cicéron ou l’inévitable Guerre des Gaules de ce sacré Jules. A chaque fois, l’amour de la lecture, la rigueur de la traduction (traduire, ce n'est pas trahir, mais surtout choisir !), la recherche du mot ou de la forme juste, voilà les choses qui m’ont marqué et qui me restent de toutes ces heures passées en compagnie des auteurs antiques.

L.V.D.C. : Avez-vous pratiqué, et/ou pratiquez-vous encore, l’exercice formateur du « petit latin » ? Quels auteurs vous ont accompagné ?

F. Z. : De par ma formation très classique, l’exercice du « petit latin » ne fait guère partie de mes préférés. Je préfère me plonger à fond dans un extrait de Virgile ou d’Ovide, sans avoir en regard la traduction française du passage. Et même si les éditions Belles Lettres peuplent naturellement une grande part de ma bibliothèque, je n’y aurai pas recours en premier lieu. Le texte seul, grec ou latin, aura d’abord ma préférence, ce qui doit sûrement venir de mon enseignante d’Université, aujourd’hui retraitée. Elle nous incitait toujours à nous forger notre propre idée, notre traduction personnelle, avant d’aller voir ce que les autres en avaient tiré ou pensé. Quand on a la chance (voire le privilège) de pouvoir lire dans le texte, donc en version originale, un auteur quel qu’il soit, même si cela prend évidemment plus de temps, ce serait dommage de passer à côté !

L.V.D.C. : Les enseignants vous connaissent sûrement déjà, Brigitte, pour plusieurs ouvrages jeunesse sur l’Antiquité que vous avez publiés : Neuf héroïnes de l’Antiquité (2011), Le serment de Délos (2011), Petites histoires des mots venus du grec (2015) ou encre Petites histoires de familles dans la mythologie (2015). Comment est né ce nouveau projet éditorial ?

B. H. : Lorsque j’ai eu l’idée d’écrire les Petites histoires des expressions de la mythologie, publié en 2013 par Flammarion Jeunesse et réédité depuis, j’ai expliqué l’origine d’une majorité d’expressions tirées de la mythologie grecque. Mon projet était déjà de publier un ouvrage consacré uniquement aux expressions venues de l’Antiquité romaine. Flammarion ne souhaitant pas se lancer dans un ouvrage similaire, je me suis donc tournée vers d’autres éditeurs. C’est ainsi que j’ai eu le plaisir d’être contactée par Laure de Chantal en 2021.

L.V.D.C. : Vous invitez le lecteur, dans votre volume, à partir à la découverte des histoires antiques qui se cachent derrière pas moins de 19 expressions françaises que nous utilisons au quotidien. Il rencontre ainsi Damoclès, dont l’épée est encore suspendue sur nos têtes, ou bien Crésus, dont la fortune fait toujours parler d’elle. Comment les avez-vous choisies ?

B. H. : J’ai d’abord sélectionné les expressions exclusivement liées à l’Histoire romaine. Puis je les ai classées par ordre chronologique de la plus ancienne à la plus récente.

J’ai choisi ensuite les expressions les plus connues, les plus employées, comme par exemple effectivement une « épée de Damoclès » ou « Riche comme Crésus ». Mais j’ai voulu aussi mettre en avant quelques expressions dont nous devrions nous souvenir plus souvent. Comme par exemple « il n’y a pas loin du Capitole à la roche Tarpéienne ». Dans le monde où nous évoluons actuellement, se souvenir de cette phrase peut susciter l’espoir, la consolation, et nous inciter à être patients. Toutes ces expressions sont intemporelles et criantes de vérité, que l’on évoque les « mesures draconiennes » à « l’homme est un loup pour l’homme » ou à « l’argent n’a pas d’odeur ». J’espère que les lecteurs, jeunes ou moins jeunes, auront le même plaisir que moi, à les redécouvrir et à les employer aujourd’hui.

L.V.D.C. : Quant à vous François, écrire un ouvrage dont une partie non négligeable est en latin, était-ce un défi pour vous ? Est-ce un exercice similaire à celui du thème latin, qui doit vous être familier ?

F. Z. : Oui, effectivement, ce fut un sacré défi, et de taille ! Même si je suis en effet assez rompu à l’exercice du thème latin, il faut bien reconnaître que ce n’est de loin pas l’objectif prioritaire quand on enseigne le latin. Avec, par exemple, seules trois petites périodes hebdomadaires (de 45 minutes) consacrées à cette branche, les choix sont assez clairs : révision des bases grammaticales, apprentissage du vocabulaire (car nos étudiants n’ont pas droit au dictionnaire pour les épreuves notées), étude de l’histoire de Rome et de ses grands personnages, mythologie et traduction des grands auteurs, tels que Cicéron, Pline le Jeune, César, Tite-Live pour la prose, Ovide, Virgile, Tibulle, Catulle pour la poésie. Mais j’ai beaucoup apprécié de me mettre à disposition de ces dix-neuf petits textes heureusement relativement simples de Brigitte, pour en donner une traduction latine, fidèle, classique et abordable. Je ne voulais en tout cas pas d’un latin de cuisine, car on ne triche pas avec la langue de Cicéron !

L.V.D.C. : Et comment avez-vous procédé pour faire passer la plume de Brigitte de la langue de Molière à celle de Cicéron ?

F. Z. : Comme déjà dit, les textes de Brigitte ne sont heureusement pas alambiqués ou trop complexes, ce qui nuirait à leur compréhension pour notre public cible (qui plus est en catégorie Débutants). Pour ce faire, j’ai heureusement pu compter sur mon expérience de plus de trois décennies de pratique en la matière, même s’il n’est jamais évident de traduire quoi que ce soit en « bon » latin. Pour quelques petits passages, je suis quand même aller jeter un coup d’œil chez Cicéron ou Tite-Live, mais, et cela vous étonnera peut-être, ce fut plutôt l’exception. Car il se trouve que la grande majorité de ces expressions ne sont pas expliquées chez les auteurs grecs ou latins. Et même, constatation presque incroyable à laquelle je suis parvenu, elles n’existent en général pas telles quelles sous la plume des Anciens. Tirées de l’histoire gréco-latine, oui, mais des textes littéraires, non !

L.V.D.C. : Quelles ont été les différentes étapes dans l’écriture du volume Dives ut Croesus ? Avez-vous rencontré des difficultés ?

B. H. : Le défi pour moi a été de de réduire chaque texte déjà écrit, et composé de 7000 caractères en moyenne, en un récit se limitant à 1200 caractères ! Ce n’est pas un exercice facile que d’aller à l’essentiel sans altérer la compréhension. De plus j’ai dû n’utiliser que présent de l’indicatif, choisir un vocabulaire suffisamment simple pour être compris par les plus jeunes et ne pas être compliqué à traduire en latin ! Mais je garde un excellent souvenir de ces heures passées à rayer des phrases entières dans mes cahiers ! Et puis, heureusement, Laure m’avait demandé de rédiger un paragraphe « enrichissement » à la suite de chaque expression, ce qui m’a permis parfois de compléter mes récits ou de préciser certains points.

F. Z. : Comme Brigitte vient de l’expliquer, c’est bien elle qui fut le détonateur de toute cette histoire. Une fois ses textes rédigés de manière simplifiée et concise, elle me les a fait parvenir et le travail a été pour moi de les rendre en latin « classique », c’est-à-dire sans avoir recours à des gallicismes ou à des raccourcis, en vérifiant toutes mes traductions par le biais de dictionnaires latin-français (surtout dans ce cher Gaffiot !) ou français-latin. Le grand défi a été pour moi d’éviter un latin macaronique, voire anachronique, même si je me suis permis quelques libertés, notamment pour la datation des événements. Ainsi, il n’y a qu’un seul mot, tiré de la civilisation grecque, que j’ai gardé tel quel en latin, alors qu’il n’existe pas dans le Gaffiot… Mais comme il est transparent, je me suis dit que c’était la moins mauvaise des solutions.

D’autre part, rien ne fut simple, car j’attache une grande importance à l’orthographe et j’ai dû me battre jusqu’au bout pour faire valoir des corrections (dans les textes français et latins, dans la quatrième de couverture, dans le lexique, etc.). Mais je crois que le résultat final est convaincant et j’espère ne pas recevoir trop de courriels ou de lettres me signalant des coquilles ou des erreurs qui m’auraient échappé (ce que je fais, moi, régulièrement, en écrivant à plein d’éditeurs et d’auteurs, y compris aux Belles Lettres d’ailleurs !)… Tous mes étudiants le savent bien et je suis sûr qu’ils m’attendent au tournant !

L.V.D.C. : De Dracon à César, de la Béotie à Rome, c’est toute une galerie de personnages et de lieux réunie pour la première fois en un seul volume latin que vous présentez à votre lecteur. Quelles ont été les sources antiques sur lesquelles vous vous êtes appuyés pour écrire ce volume ?

B. H. : Il y en a beaucoup et j’avoue ne pas garder systématiquement toutes les feuilles où je prends mes notes. J’ai beaucoup utilisé la Vie des douze Césars de Suétone. Les écrits de Plutarque bien sûr, notamment ses Vies parallèles (Vie de César, Vie de Pyrrhos). L’Histoire romaine de Tite-Live. L’Énéide de Virgile. Les Histoires, notamment les passages sur Marathon, d’Hérodote. J’ai consulté aussi les œuvres laissées par Pline l’Ancien, Pline le Jeune, Caton, Thucydide, Horace, Plaute, Cicéron, Tacite, Juvénal, Polybe… j’en oublie très certainement.

F. Z. : Je ne vais rien ajouter à la liste très complète que vient de donner Brigitte, si ce n’est que je n’ai évidemment pas consulté les auteurs grecs comme Hérodote ou Plutarque pour rédiger mes traductions latines. Et, finalement, j’ai dû surtout faire appel à mon expérience et à ma mémoire, pour créer ces textes, car très peu d’auteurs latins parlent de ces expressions. Figurez-vous que, par exemple, la célèbre expression comme une victoire à la Pyrrhus n’existe pas, à ma connaissance et sauf omission de ma part, telle quelle chez les auteurs antiques ! Cela a été une sacrée révélation pour moi et m’a signifié un constat clair : je ne pouvais vraiment compter que sur moi pour ce travail de traduction, à part quelques petits passages de Cicéron (l’épée de Damoclès), Tite-Live (les Fourches caudines) ou Suétone (l’empereur Vespasien).

L.V.D.C. : Sur le plan pédagogique, votre ouvrage peut notamment être utilisé par les enseignants de latin du secondaire français, ou bien par tout débutant qui souhaite lire un peu de latin dès ses premiers mois d’apprentissage : quels sont les prérequis grammaticaux et lexicaux à maîtriser pour se lancer dans la lecture ?

F. Z. : Je dirais qu’une assez bonne connaissance de base de la grammaire latine me semble nécessaire, si l’on veut profiter de la partie latine. Notamment le système des cas, les différents types de déclinaison des noms et adjectifs ou la conjugaison des principaux modèles. Mais en fait, avec le texte français en regard, tout est finalement possible : on peut aussi se lancer la fleur au fusil, et jeter les yeux de gauche et de droite, sans vouloir être capable de tout comprendre ou de tout expliquer, pour autant qu’on y trouve son plaisir. Plusieurs niveaux de lecture et de compréhension sont possibles, c’est ce qui rend cette collection unique et abordable pour le plus grand nombre !

B. H. : Pour la partie purement française ce livre s’adresse à tous les curieux, adultes ou plus jeunes. Il peut être utilisé soit par les professeurs de Latin, de Français, mais aussi d’Histoire, et pour parfaire sa culture générale, au collège ou au lycée.

L.V.D.C. : Et comment l’utiliser en classe, avec des tout petits comme avec des très grands ?

F. Z. : Comme je viens de le dire, tout est possible. Avec des débutants, il sera toujours loisible de survoler le texte latin et de repérer de-ci de-là quelques formes latines, sans vouloir tout décortiquer. Et avec des élèves plus avancés, on pourra pratiquer un exercice de version plus poussé (peut-être en « cachant » la version française), poser des questions grammaticales plus approfondies, demander de justifier telle ou telle forme, faire réviser l’emploi des cas, faire conjuguer tel ou tel verbe à un autre temps, faire chercher des mots d’étymologie, et caetera…

L.V.D.C. : Vous enseignez, François, depuis de nombreuses années en Suisse : comment s’y déroule l’apprentissage du latin et du grec ancien ?

F. Z. : Je ne peux évidemment parler que de mon lieu de travail, le petit canton de Fribourg, niché entre les deux grandes villes que sont Lausanne et Berne. La situation de ces deux branches devient, un peu comme partout, de plus en plus difficile. Par chance, notre canton de Fribourg jouit d’une grande tradition humaniste héritée des siècles derniers. Toutefois, nos effectifs ont bien sûr tendance à diminuer, avec entre autres l’omniprésence de l’anglais, qui est une concurrence pas vraiment loyale face au choix du latin. Mais ce n’est pas la seule raison de ce désintérêt pour les langues classiques. Comme vous le savez, elles sont exigeantes, demandent de la concentration, de la rigueur et un apprentissage régulier de vocabulaire et de notions grammaticales. Et l’on sait qu’aujourd’hui, beaucoup veulent tout tout de suite, ce qui est simplement impossible avec cet apprentissage, demandant du temps et de l’engagement. Toutefois, les jeunes qui les pratiquent sont heureusement très motivés et la relève est bien présente au niveau de l’enseignement. Je ne suis donc pas trop découragé face à l’avenir, mais il faudra se montrer attentif à l’évolution du latin et du grec également dans nos universités suisses, d’où les signaux qui nous parviennent sont de nature à nous inquiéter…

L.V.D.C. : Pour finir sur une note de fantaisie : quelle expression latine auriez-vous pu inventer vous-même ? Et pourquoi ?

B. H. : J’aurais aimé inventer « Errare humanum est », une expression qui console et permet de ne pas vivre avec des regrets ! Et j’adorerais me laisser « aller aux Délices de Capoue », au lieu d’être toujours dans l’activité, l’écriture et les projets. Hélas, si je continue, j’expérimenterai cela dans une autre vie !!

F. Z. : Étant de nature foncièrement optimiste, je ne vais pas être original avec la première citation qui me vient à l’esprit. Dum spiro spero, tant que je respire j’espère ou, plus communément dit, tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir. Trois petits mots, dont deux quasi semblables, voilà qui a le mérite d’être clair, direct, concis, en un mot : imparable !

Et pour me permettre une synthèse entre deux citations de mon auteur latin préféré, le grand Virgile, avec la première tirée des Géorgiques et la seconde de l’Énéide, cela donnerait : Amor laborque omnia vincunt, soit Amour et travail viennent à bout de tout. Voilà qui résume bien, je pense, mon enthousiasme pour les langues anciennes, que j’espère avoir pu transmettre par le biais de mon premier opuscule, qui est effectivement un vrai concentré de passion et de labeur. VALETE !