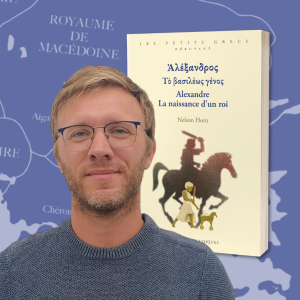

À l’occasion de la publication de Ἀλέξανδρος. Τὸ βασιλέως γένος, dernier volume bilingue grec ancien-français de la collection Les Petits Grecs, Nelson Horn nous fait l’honneur d’un entretien exclusif pour nous plonger dans la jeunesse flamboyante d’Alexandre où déjà s’esquisse la légende du conquérant.

La Vie des Classiques : Comment vous présenter ?

Nelson Horn : En quelques mots, je suis professeur agrégé de lettres classiques, titulaire d’un doctorat obtenu en 2017. J’ai eu le plaisir d’enseigner en collège et en lycée pendant 13 ans avant d’obtenir un poste en classes préparatoires, au lycée Camille Guérin de Poitiers, que j’occupe encore aujourd’hui.

L.V.D.C. : Quelle a été votre formation intellectuelle ? Quelles ont été les rencontres déterminantes, de chair ou de papier, dans votre parcours ?

N. H. : La rencontre la plus importante de mon parcours fut celle de mon professeur de français de 4ème et 3ème, M. Faugeron. La culture, la passion pour la littérature et la grammaire de ce professeur de lettres classiques m’ont d’emblée subjugué. J’ai donc voulu marcher sur ses pas ! Comme je ne faisais pas de latin au collège, il a accepté, au cours de mon année de seconde, de me donner des cours particuliers qui m’ont permis de faire l’option latin au lycée. Après cela, je suis passé par les classes préparatoires et l’Université de Nantes avant d’obtenir l’agrégation. Alors que j’étais en poste en lycée, j’ai passé mon Master 2 en travaillant sur l’œuvre de Sophocle, auteur qui fut très important dans la création de mon rapport à la littérature grecque, puis mon doctorat en travaillant sur une partie des Histoires philippiques, un texte latin à deux auteurs : Trogue Pompée et Justin.

L.V.D.C. : Quel a été le premier texte antique que vous avez lu ou traduit ? Quel souvenir en gardez-vous ?

N. H. : La méthode de M. Faugeron reposait sur la traduction de textes créés pour les apprentissages (un peu comme les Petits Grecs !), et non de textes latins originaux. Arrivé en première, je fus, je crois tout de suite, confronté à l’Énéide de Virgile. Je me souviens d’une réelle émotion à la lecture d’un poète si célèbre. Je fus aussi surpris de me trouver capable de le traduire, que la traduction m’en paraisse même plutôt simple. Bien sûr, elle l’aurait bien moins été sans l’aide indispensable de mon enseignante !

L.V.D.C. : Avez-vous pratiqué, et/ou pratiquez-vous encore, l’exercice formateur du « petit grec » ? Quels auteurs vous ont accompagné ? Est-ce quelque chose que vous transmettez à vos élèves de CPGE ?

N. H. : La pratique du petit grec, et bien sûr du petit latin, fut déterminante dans ma formation. De ma première année de prépa jusqu’à l’agrégation, j’avais toujours sur moi des livres de grec et de latin de la collection « Classiques en poche ». Je trouvais la Poétique d’Aristote et le Phèdre de Platon parfaits pour cet exercice ; en latin, César et Cicéron avaient ma préférence. Aujourd’hui, je pratique toujours cet exercice dans le cadre de mon activité professionnelle, lorsque je recherche des textes pour mes cours. Et si j’y ai toujours invité mes étudiants, je compte renforcer cette approche grâce aux Petits Grecs, qui me semblent appropriés pour ceux que l’on appelle les « grands débutants ».

L.V.D.C. : Écrire un ouvrage dont une partie non négligeable est en grec ancien, était-ce un défi pour vous ? Est-ce un exercice similaire à celui du thème grec, qui doit vous être familier ?

N. H. : Bien que j’invente régulièrement des phrases en grec pour mes étudiants, écrire un tel ouvrage constituait assurément une forme de défi personnel, effectivement. Cette écriture n’a pas suivi la méthode du thème grec pour deux raisons. La première est que je me suis affranchi de certaines des règles du thème tel qu’on le pratique à l’agrégation, qui pousse à produire une langue plus « pure » que celle qu’on lit chez la plupart des auteurs, et en cela un peu artificielle. La seconde réside dans le processus de composition de l’ouvrage : je n’ai pas écrit le texte français que j’ai traduit en grec, mais j’ai écrit directement le texte grec, en essayant de penser dans cette langue, et c’est ce texte que j’ai ensuite traduit en français.

L.V.D.C. : Vous consacrez ce volume, premier d’une trilogie consacrée à Alexandre le Grand, à la jeunesse du héros : comment est né ce projet éditorial ? Et pourquoi avoir choisi cette figure ?

N. H. : J’ai découvert les Petits Latins et les Petits Grecs lors d’une conférence donnée par Marjorie Cohen, au sujet de son De Pueritia Cleopatrae. Le principe de la collection m’a tout de suite convaincu, d’autant que l’enthousiasme de l’autrice était très communicatif. C’est elle qui m’a conseillé de contacter Laure de Chantal, qui dirige la collection. Dans la mesure où ma thèse portait sur l’image d’Alexandre le Grand dans les Histoires philippiques, et que cette figure m’est donc très familière, nous sommes convenus rapidement de faire une trilogie sur ce personnage, comme un pendant à la trilogie consacrée à César dans les Petits Latins. Nous nous sommes donc modestement inscrits dans la tradition des Vies parallèles de Plutarque !

L.V.D.C. : Ce volume prend la forme d’un récit à la troisième personne, dans la droite lignée de la Vie d’Alexandre de Plutarque dont vous reprenez quelques expressions : pourquoi ce choix ? quelles ont été les différentes étapes dans son écriture ?

N. H. : Dès lors que nous avions fait le choix d’une trilogie, j’ai pensé qu’il serait bon de faire entendre les trois principaux historiens grecs d’Alexandre dans chacun des livres. Quoi de plus gratifiant pour un apprenti helléniste que de parvenir à lire dans le texte des passages d’auteurs anciens ? Comme Plutarque est celui qui a le plus parlé de l’enfance du roi macédonien, le choix du biographe s’est imposé pour le premier volume. Le deuxième citera des extraits de l’Anabase d’Arrien, le troisième des passages de la Bibliothèque historique de Diodore de Sicile. Cependant, je ne me limite pas à une seule source pour écrire ces Petits Grecs. Avant de rédiger chaque épisode, je reviens à la matière textuelle de tous les historiens pour dessiner la trame du chapitre. J’ai retenu pour ce volume à chaque chapitre les extraits de Plutarque que je voulais insérer dans le texte, puis suis passé à l’écriture en grec.

L.V.D.C. : Vous retracez donc la jeunesse d’Alexandre, de sa naissance à la victoire sur l’armée perse : parmi les épisodes que vous avez retenus, lesquels vous paraissent les plus emblématiques de sa légende ?

N. H. : Certains épisodes sont extrêmement célèbres, tels que sa rencontre avec Bucéphale que seul il sut dompter, le nœud gordien qui révèle aussi bien son ingéniosité que sa détermination, ou la bataille d’Issos, lors de laquelle il mit en fuite pour la première fois le roi des Perses, Darios III. Pour ma part, j’ai toujours considéré aussi comme majeur le moment où Alexandre arrive en terre ennemie : il met alors en scène la prise symbolique de l’empire perse et se rend sur la tombe de son ancêtre Achille, à Troie, pour se montrer comme son égal. C’est par ce genre de gestes qu’Alexandre a, de son vivant, contribué lui-même à écrire sa légende.

L.V.D.C. : La tradition autour d’Alexandre est foisonnante et toujours en mouvement, de ses Compagnons au Roman d’Alexandre jusqu’aux réécritures et reprises tardives, médiévales et orientales : en quoi cette richesse a-t-elle influencé votre manière de raconter le héros dans ce volume ? était-ce un frein ou une difficulté ?

N. H. : Pendant les dix années que j’ai travaillé sur les Histoires philippiques de Trogue Pompée / Justin, je me suis nourri des autres textes antiques qui traitent d’Alexandre : ceux des trois historiens grecs que j’ai déjà évoqués, mais aussi la longue monographie de l’auteur latin Quinte-Curce, sans oublier tous les fragments de ceux que l’on appelle les Compagnons d’Alexandre qui, pendant ou après l’expédition, ont écrit des œuvres pour la relater dont nous avons conservé des extraits. C’est pour moi évidemment une richesse. Elle pose cependant une difficulté double : savoir choisir dans cette masse textuelle les épisodes à traiter et déterminer quelle couleur leur donner. Tous les historiens ne portaient pas en effet le même regard sur Alexandre. Ainsi je ne dois pas, par exemple, me laisser trop influencer par l’œuvre de Trogue Pompée / Justin qui présente sous un jour noir le conquérant macédonien.

L.V.D.C. : Ce volume, nous l’évoquions précédemment, est le premier d’une trilogie consacrée à Alexandre le Grand dans la collection : pourriez-vous nous en dire un peu plus sur les volumes à venir ?

N. H. : Bien sûr. Le deuxième volume portera justement sur une période bien plus sombre de l’histoire d’Alexandre, du lendemain de la bataille d’Issos jusqu’à la poursuite de l’expédition en Inde. C’est un moment marqué par des contestations de proches d’Alexandre réprimées dans le sang. Le troisième sera quant à lui consacré à l’expédition indienne, au retour de l’armée à Babylone et à la mort du roi.

L.V.D.C. : Sur le plan pédagogique, votre ouvrage peut notamment être utilisé par les enseignants de grec ancien du secondaire français : avec quels niveaux Ἀλέξανδρος. Τὸ βασιλέως γένος peut-il être utilisé, et dans quels objets d’étude s’insère-t-il ?

N. H. : Cet ouvrage peut être utilisé en histoire dès le cycle 3, ainsi qu’en seconde, sur l’étude du monde grec. Son usage est également très approprié pour l’apprentissage du grec en troisième, l’un des thèmes de l’année étant « D'Alexandre à l'époque hellénistique ». Enfin au lycée, il pourra appuyer les cours d’option grec en seconde et en première (« Méditerranée : voyager, explorer, découvrir » et « Méditerranée : conflits, influences et échanges ») ainsi que des cours de spécialité lettres classiques en première (« Gouverner : du mythe à l’histoire, quel “prince” idéal ? »).

L.V.D.C. : Quels sont les prérequis grammaticaux et lexicaux à maîtriser pour se lancer dans la lecture ?

N. H. : La morphologie verbale grecque étant assez retorse, j’ai fait le choix d’écrire tout le livre au présent (à quelques exceptions près). Pour ce qui est des déclinaisons, si les trois premiers chapitres usent essentiellement des deux premières, on trouvera également la troisième par la suite. D’un point de vue syntaxique, la parataxe, la proposition infinitive et le génitif absolu sont introduits progressivement.

L.V.D.C. : Comment imaginez-vous qu’un professeur de grec ancien puisse concrètement utiliser Ἀλέξανδρος. Τὸ βασιλέως γένος en classe ?

N. H. : Pour un enseignant d’histoire de cycle 3, on peut imaginer la lecture cursive de la traduction. Les très belles illustrations de l’ouvrage participeront au plaisir de la lecture des élèves. Dans le cadre d’une option grec, en troisième ou en seconde, j’envisagerais une lecture accompagnée en classe, de l’ensemble ou de certains chapitres, en lien avec les objets d’étude au programme. Il peut aussi être un outil précieux pour l’apprentissage de notions grammaticales : les différents points de grammaire exposés s’appuient en effet sur des chapitres ou l’on trouvera des exemples des points exposés. En première, une lecture plus autonome des élèves est possible.

L.V.D.C. : Et comment l’utiliser dans le supérieur, en classes préparatoires ou à l’université ?

N. H. : On peut évidemment l’utiliser pour inviter les étudiants à faire du petit grec : c’est un bon début avant de prendre en mains des textes d’auteurs grecs. Pour ma part, je compte m’en servir avec mes élèves d’hypokhâgne pour les accoutumer à la lecture du grec, pour leur faire trouver rapidement du plaisir à la traduction de la langue, mais aussi pour leur faire apprendre du vocabulaire.

L.V.D.C. : Pour finir sur une note de fantaisie : si vous deviez marcher sur les traces d’Alexandre, quelle étape choisiriez-vous ?

N. H. : N’étant pas d’un naturel conquérant, je ne choisirais pas un de ses hauts faits militaires. Je pense plutôt au moment de son adolescence, lorsqu’il profitait avec de très proches amis des leçons que lui dispensait Aristote dans le superbe cadre du Nymphée de Miéza. Voilà une éducation qui fait rêver !